凌晨五点,城市尚未完全苏醒,市第一人民医院门诊大楼前却已排起一条沉默的长龙。队伍中,白发老人占据多数,他们身裹厚衣,或独自倚靠着墙壁,或由家人陪伴在旁,在初冬的微冷空气中静静等待。在挂号窗口开启之前,这已是他们今天第一道需要耗费心力与时间跨越的门槛。

数字鸿沟:技术屏障隔绝便捷之路

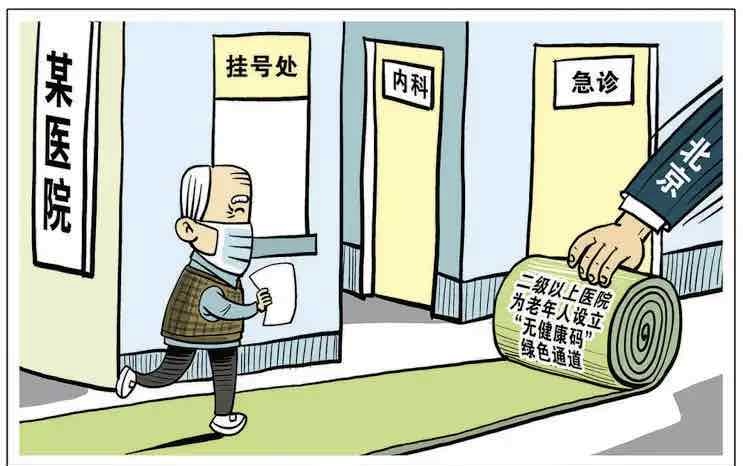

挂号窗口开放后,队伍中的老人们缓慢向前移动,而大厅另一侧的自助挂号机区域,年轻人们轻点屏幕,操作行云流水。两种速度,在同一空间里划出无形的分界线。

“我眼睛看不清,手指也不灵活,那机器屏幕上的字太小,按错了也不知道怎么退回去。”76岁的李奶奶面对自助机有些手足无措,她坦言自己更依赖人工窗口。她常坐公交车耗时近一小时抵达医院,只为确保能挂上号,而挂号成功与否,依然悬在未知里。

“挂号难”已成老人们普遍的心声。根据《中国老龄产业发展报告》相关调查数据,超过78%的老年人曾遭遇挂号困扰。即使挂上号,在诊室内,面对医生飞速敲击键盘录入信息,许多老人也显得局促不安。王大爷就曾为此窘迫:“医生问得快,我也说不清,最后只能点点头,回家才发现有些药根本不知道怎么吃。”技术的本意是提升效率,但对众多老人而言,这道无形屏障却将就医的便捷之路悄然隔绝。

行动成本:迢迢寻医路上的身心重负

对于行动不便或居住偏远的老人,每一次就医,都是一场对体力和经济的双重消耗。

家住郊区的陈阿姨患糖尿病需定期复诊,每次前往市中心大医院都如同出征。清晨五点多出发,倒两次公交车,单程耗费近两小时。候诊、检查、取药,整个流程下来,回到家常常已是疲惫不堪的傍晚。她的女儿赵女士无奈道:“有时真想替她去,可检查必须本人到场,只能看着妈妈辛苦。”

更严峻的挑战属于失能或半失能老人。当疾病需要频繁奔波医院时,沉重的转运任务就落在家人肩上。70岁的孙爷爷中风后行动困难,每次去医院都需儿子请一天假,背扶上下楼,再打车往返。“我们不怕累,但请假扣钱,心里也发愁。”孙爷爷的儿子道出不少家庭面临的现实困境。若经济条件稍好,有些家庭会寻求社会上的专业转运服务,但单次费用动辄数百元,成为长期难以承受之重。迢迢寻医路,每一步都踏在老人与家人紧绷的神经与透支的积蓄之上。

资源错位:冷热不均的医疗地图

一面是大医院汹涌的人潮与漫长等候,另一面,却是不少基层社区医院资源的闲置与门庭冷落。记者走访本市一家设施齐全的社区医院,崭新的B超室、检验科设备在上午时段使用率明显偏低。

“社区医院是好,离得近,人少,但大家总觉得大医院更放心,专家都在那里。”一位社区医生坦言,信任度不足是居民,尤其是老年人选择舍近求远的关键。然而,大医院专家门诊的稀缺性如同“紧俏商品”,加剧了资源紧张。与此同时,社区医院在承接上级医院下转的康复期、慢性病稳定期患者方面,渠道也尚未完全畅通高效。医疗资源的配置与患者需求流向之间,存在显著的错位与摩擦。

情感缺位:被忽视的沟通温度

在医疗流程高速运转的压力下,老年患者深层次的情感与心理需求往往被挤压到边缘。在拥挤的诊室中,医生面对高强度工作,有时难以给予每位老人充分的沟通时间。78岁的张大爷对此感受颇深:“医生们确实辛苦,可我这耳朵不好,问题还没问清楚,后面的人就等着了,心里憋着很多话没处说。”仓促的交流,让理解医嘱、明晰治疗方案变得困难,无形中增加了安全风险与心理焦虑。

更令人忧心的是,部分老年患者因长期病痛折磨或对疾病的恐惧,叠加就诊过程中的无助感,出现明显的抑郁、焦虑情绪。这些心理状态不仅直接影响治疗依从性和康复效果,却常常在紧张的医疗流程中被忽视。当医学聚焦于对抗疾病本身时,那些因病而起的孤独、恐惧与迷茫,同样渴望着被看见、被倾听、被抚慰。

微光与出路:重构适老医疗生态

困境之中,并非没有微光与探索。面对老年群体的特殊需求,一些创新服务模式开始萌芽。专业陪诊服务近年来悄然兴起,陪诊员小刘告诉记者,她每天的工作就是帮老人预约、陪诊、跑腿取药、记录医嘱:“很多老人子女不在身边,或是自己搞不定复杂的流程,我们就像临时的家人。”尽管属于自费项目,但这类服务一定程度上缓解了老人就医的操作性困难。杭州、上海等城市在部分社区探索的“家庭病床”服务,则将部分医疗护理直接送到失能、半失能老人家中,有效减少了他们的奔波之苦。

更深层次的改变,在于制度设计的优化与医疗资源的重新整合。国家卫生健康委等部门近年来多次强调推动分级诊疗制度建设,并明确提出提升老年健康服务能力的多项具体措施。专家指出,关键在于“强基层”——通过人才下沉、设备提升、医保政策引导(如提高基层报销比例)、畅通转诊机制,切实增强社区医院的吸引力与承载力,让常见病、慢性病管理真正沉淀在基层。同时,大医院应设立更便捷的老年患者服务窗口,优化院内标识系统,并加强医务人员沟通技能培训。

技术同样可以成为友善的桥梁。医疗机构正在积极开发适老化改造的挂号系统——更大字体、更简洁界面、语音辅助功能,甚至考虑融入视频指导,让技术不再冰冷,而成为可亲近的助手。

当城市社区卫生服务中心的墙面上印着“老吾老以及人之老”的醒目标语时,我们需要的远不止是墙上的宣言。人口老龄化浪潮澎湃而至,老年群体就医的困境,是对整个社会医疗体系是否具备足够韧性与温度的严峻拷问。跨越疾病的自然门槛只是起点,消除技术壁垒、填平资源沟壑、弥合情感缝隙——构筑一个真正对老人友好、充满理解与便捷的医疗环境,才是我们共同必须抵达的彼岸。这不仅关乎个体生命的尊严与质量,更是一个社会文明程度的深沉刻度。

责任编辑:秋实