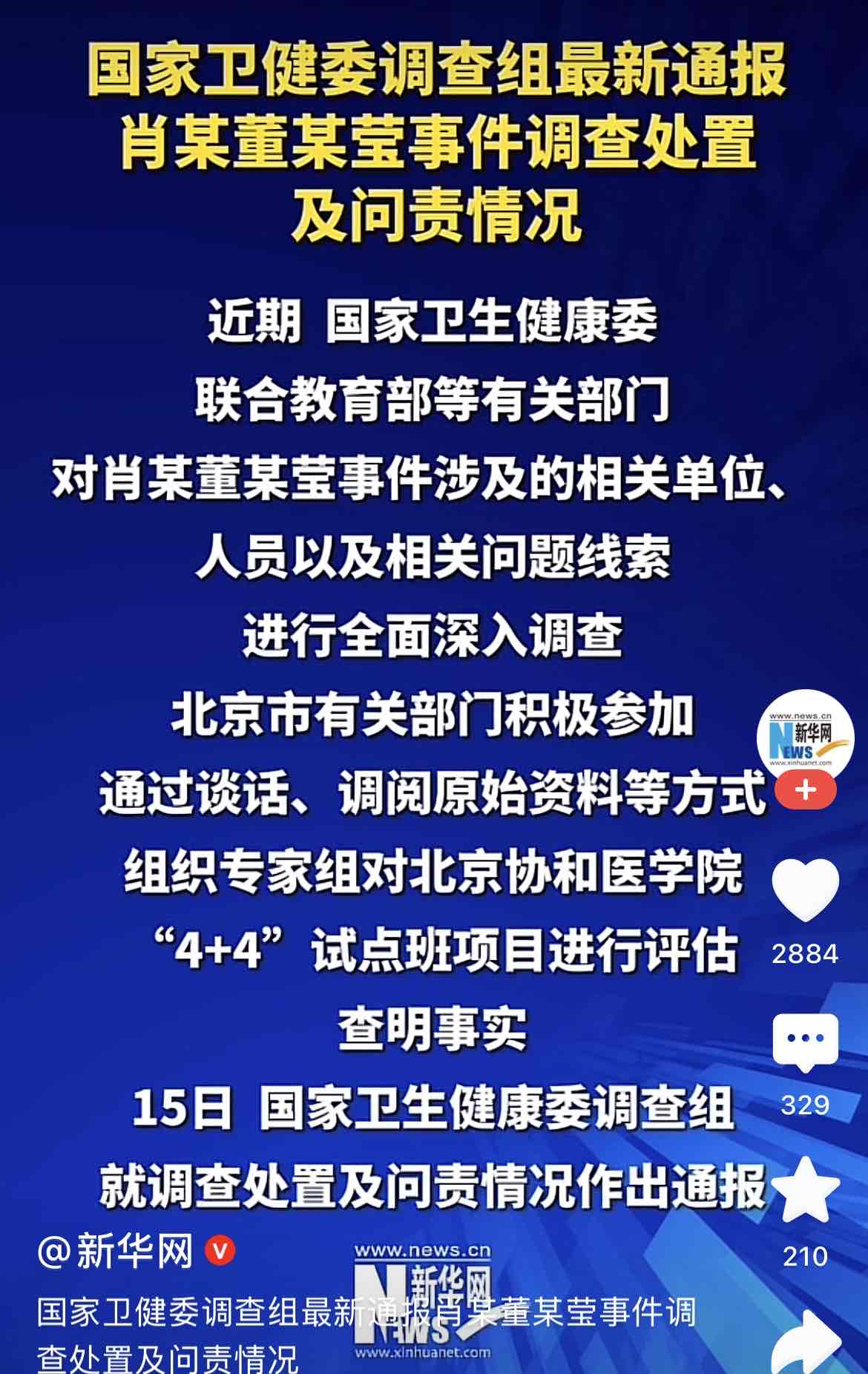

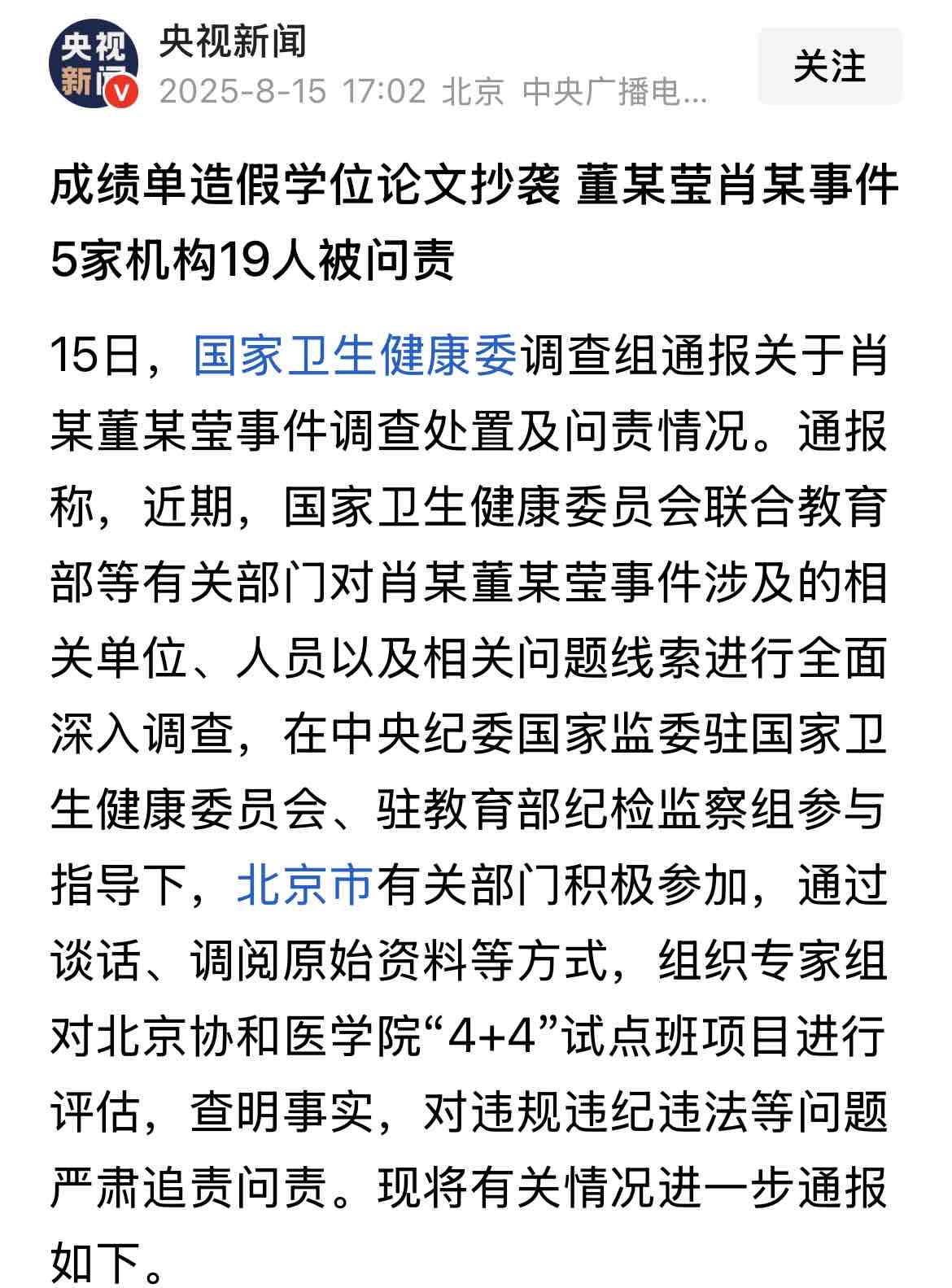

2025年8月15日,国家卫健委与教育部联合发布的《关于肖某、董某莹事件调查处置及问责情况的通报》,如同一记重锤砸向医疗教育领域的病灶。这起涉及19名责任人、5家顶尖机构的系统性丑闻,不仅撕开了个别医者的道德面具,更暴露出医疗教育体系中盘根错节的治理危机。从伪造成绩单的“学历镀金”到跨机构的“特权输送网络”,从论文抄袭的学术失范到规培管理的制度失守,事件折射出的深层矛盾,正是新时代医疗教育改革必须跨越的“娄山关”。

学术造假:刺穿医学神圣性的“毒刺”

董某莹的学术造假链条堪称触目惊心:北京科技大学教务处主任李某宽协助伪造成绩单,北京协和医学院教务处马某未履行核验职责,其导师邱某兴默许论文抄袭,甚至出现“研究生论文过程稿被直接盗用”的荒诞场景。这种从本科到博士的系统性造假,不仅践踏了学术共同体的基本信任,更动摇了医学教育的根基——当知识获取可以通过权力寻租完成,当学术成果可以通过剽窃拼凑,医学神圣性便在投机取巧中悄然消解。

更值得警惕的是,学术造假与临床实践的交织带来的直接风险。肖某在中日友好医院的诊疗记录中,11例存在知情同意书签署不规范,3例涉及超适应症用药,2例医疗记录被篡改。这种“学术造假—临床失范”的恶性循环,如同埋在患者身边的定时炸弹。正如《老年健康时报》此前报道的类似科研造假案例,伪造的实验数据可能直接导致错误的治疗方案,最终付出代价的是患者的生命健康。

医疗学术造假的特殊性在于,其危害远超普通学术不端。当医生将“学术捷径”带入临床,当科研数据成为晋升工具而非探索真理的手段,医学的科学性和人文性便双双失守。这正是为何此次通报特别强调“构建学术诚信追溯机制”,并要求学位论文答辩后第二年再次查重。唯有将学术诚信嵌入医学教育的每个环节,才能避免“伪学者”穿上白大褂,守护患者生命安全的最后防线。

权力寻租:编织利益网络的“隐形黑手”

事件中暴露的“特权输送网络”令人触目惊心:董某莹的姑姑班某娟利用北京科技大学副处长身份,调动教务处资源为其伪造材料;北京协和医院骨科主任仉某国为其调整规培轮转计划;北京协和医学院副院校长张某对招生审核失职视而不见。这种跨机构、跨层级的权力协作,形成了从入学资格到临床实践的完整利益链条,本质上是“人情社会”对学术公平的侵蚀。

医疗教育领域的权力寻租具有双重危害性:一方面,它破坏了医学人才选拔的公正性。董某莹通过伪造的“全A绩点”进入协和医学院“4+4”试点班,挤占了普通学生的宝贵名额,这种“特权通道”直接违背了教育公平原则。另一方面,它扭曲了医学职业的价值导向。当规培计划可以通过打招呼调整,当手术参与机会成为权力交换的筹码,医者的职业尊严便在利益输送中荡然无存。

此次问责中,19名责任人涵盖从科室主任到行政秘书的完整链条,正是对这种“全链条追责”的制度回应。但更重要的是,要通过技术手段切断利益输送的可能性。例如,建立全国学术成果区块链存证平台,实现论文全周期溯源;在规培管理中引入第三方评估,避免内部“暗箱操作”。唯有将权力关进制度和技术的“笼子”,才能防止医学教育沦为特权阶层的“自留地”。

制度失守:系统性危机的“病灶根源”

事件暴露出的制度漏洞堪称“全方位失守”:北京协和医学院在“4+4”项目中存在“试点方案不严密、管理不严格”问题,教务处未核验成绩单真伪,导师违反答辩规定担任评委;北京协和医院对高年资医生存在“免检”倾向,肖某科室连续两年医疗质量下滑未被监控;中国医学科学院肿瘤医院对合作研究的资质审核形同虚设。这些问题看似分散,实则反映出医疗教育体系中“重结果、轻过程”的管理痼疾。

制度失守的深层原因,在于长期存在的“权威崇拜”与“路径依赖”。北京协和医学院作为医学教育的“金字招牌”,在此次事件中暴露出的审核漏洞,折射出顶尖机构可能存在的“灯下黑”现象。同样,中日友好医院对肖某的管理失察,也反映出对高职称医生的过度信任。这种制度执行中的“弹性空间”,为学术不端和权力寻租提供了生存土壤。

此次整改方案提出的“三个百分百”承诺(100%病历电子化归档、100%诊疗流程视频监控、100%科研项目回溯审查),正是用技术手段弥补人为漏洞的积极尝试。同时,“4+4”项目改革中推行的双导师制、临床博士后项目衔接等措施,旨在通过制度设计强化培养过程的规范性。但制度的生命力在于执行,如何避免“整改方案”沦为“纸面文章”,需要建立常态化的监督机制和责任追溯体系。

改革破局:从“刮骨疗毒”到“系统重生”

面对这场医疗教育领域的“地震”,仅仅处理19名责任人远远不够。正如新华网评论指出,必须以“刮骨疗毒的勇气”净化行业生态。这需要从三个层面推进系统性改革:

筑牢学术诚信的根基。 除了强化查重和审核机制,更要重塑医学教育的价值导向。北京协和医学院在整改中增加“诚信面试”环节,由第三方机构独立调查考生背景,这种做法值得推广。同时,应将学术诚信教育纳入医学生培养的全过程,通过案例教学、伦理研讨等方式,让诚信成为医者的本能选择。

重构权力运行的规则。 要打破医疗教育领域的“圈子文化”,建立跨机构、跨部门的监管协作机制。例如,中国医学科学院肿瘤医院与北京科技大学共同开发的“科研人员诚信档案”系统,通过信息互通实现风险共防,这种模式可在全国范围内推广。此外,应引入患者代表、媒体等外部监督力量,让医疗教育过程在阳光下运行。

夯实制度执行的链条。 制度的价值在于落地生根。此次通报中提到的“对事追责”转向“对责追责”,要求管理者切实履行“一岗双责”。同时,利用人工智能、区块链等技术手段,将制度要求嵌入业务流程,实现自动预警和全程留痕。例如,中日友好医院升级的医疗质量管理系统,已使违规预警次数下降62%,这种技术赋能的治理创新值得借鉴。

这场震动医疗界的事件,既是危机也是契机。当19名责任人被严肃追责,当“4+4”项目启动深度整改,我们看到的不仅是对个案的纠偏,更是对整个医疗教育体系的重塑。正如健康报评论强调的,“维护制度公正,是为了让真正敬业者安心执业”。唯有通过这场“刮骨疗毒”式的改革,才能让医学回归救死扶伤的初心,让教育重拾立德树人的使命,在新时代为人民健康筑牢坚实防线。这不仅是对19名责任人的警示,更是对整个医疗教育行业的郑重承诺——任何违背医德医风、校风教风的行为,都将付出沉重代价,而守护医学的纯洁性,永远是我们不可动摇的底线。

责任编辑:秋实