滇东南秘境寻踪:火热小众风景,滇东南小环线正适合慢慢逛

做旅游26年,我始终认准一个理:好线路从来不是地图上的虚线,得用脚一步步量,用嘴一口口尝,用心一点点品。车程会不会累?住宿的地方够不够好?饭菜合不合胃口?能不能摸到当地人的真实生活?这些藏在细节里的答案,只有亲自走一趟才能找到。这次为新开的滇东南环线采线,从昆明滇池的鸥鸣走到弥勒温泉的暖意,每天2-3小时车程不赶不慌,一路被18度左右的温润气候、随处可见的鲜花裹着前行——从城市的规整街巷走进乡村的泥土田埂,从汉族老乡的茶桌坐到哈尼族的火塘边,才算真的读懂了“有一种生活叫云南”的深意。

第一站昆明,刚出长水机场就被一股带着草木香的暖风裹住。11月的北方早已穿起羽绒服,这里却只需一件薄外套,阳光透过站前广场的蓝花楹枝叶,在地面投下细碎的光斑,三角梅顺着围墙爬得热烈,粉的、紫的花串垂下来,连空气里都飘着淡淡的甜香。此行的起点选在滇池海埂公园,刚到湖边,就被漫天鸥鸣撞了个满怀——每年11月准时归来的红嘴鸥,正成群结队地在湖面盘旋,白瓷般的翅膀沾着湖水的水汽,在阳光下闪着细碎的光。

我特意沿着游客最常走的喂鸥步道前行,路面是平整的柏油路,没有半级台阶,连轮椅都能轻松推到湖边的观景栏杆旁。每隔50米就有刷着桐油的木质长椅,椅背上偶尔落着几片洁白的鸥羽,刚坐下歇脚,就看见几位头发花白的老人正慢悠悠撒着面包屑,一群海鸥立刻扑棱棱围拢过来,翅尖擦过头顶,欢叫声脆生生的,像是在和人打招呼。“我们每年都来等海鸥,昆明的冬天不冷不燥,吹着湖风喂喂鸥,能坐一下午。”一位家住附近的阿姨笑着递来半袋面包,“你看这湖水,清得能看见底下的石子,海鸥才愿意年年过来。”我掐了表,从正门逛到核心观景区,连喂鸥带拍照、歇脚,全程不过40分钟,完全不会让人觉得疲惫。这样的“开场”节奏,对游客太友好了。

从昆明出发,车程刚好2小时就到了抚仙湖。车窗外的风景渐渐从城市的高楼变成了湖边的渔村,湖水像一块巨大的琉璃铺在天地间,难怪古人要称它“琉璃万顷”。这里的气候比昆明更显温润,正午的阳光暖而不烈,吹过湖面的风带着凉丝丝的水汽,刚好驱散步行的微热。我没有走景区的主路,而是跟着导航钻进了湖边的矣渡村——这才是抚仙湖最真实的模样:村民的房屋沿湖而建,院墙上爬着淡紫色的牵牛花,门口的旧瓷盆里栽满了肥嘟嘟的多肉,墙角的凤仙花、波斯菊顺着湖岸铺成一条彩色的花带,偶尔有几只土鸡在花丛里啄食,一派闲适景象。

“姑娘,要不要进来喝杯茶?”村口晒太阳的阿婆看见我背着包,热情地挥了挥手。她家的小院收拾得干净利落,院角的茉莉开得正盛,香气飘出半条街。阿婆端来刚泡的普洱茶,又从竹篮里抓出几把自家晒的鱼干:“这湖鱼鲜得很,早上刚捞的,用炭火烤一烤最好吃。”正午的饭就留在了阿婆家,阿婆的儿子从湖里捞回一条活蹦乱跳的抗浪鱼,放进铜锅里清水煮,不一会儿就熬出了奶白色的汤,配上院子里刚摘的青菜、土豆,连米饭都带着柴火的清香。饭桌上,阿婆说:“我们这儿气候好,一年到头都有花看,湖里的鱼也肥,住着踏实。”从昆明的规整步道走进渔村的泥土小院,鲜花引路,人情更暖,这才是旅行该有的样子。

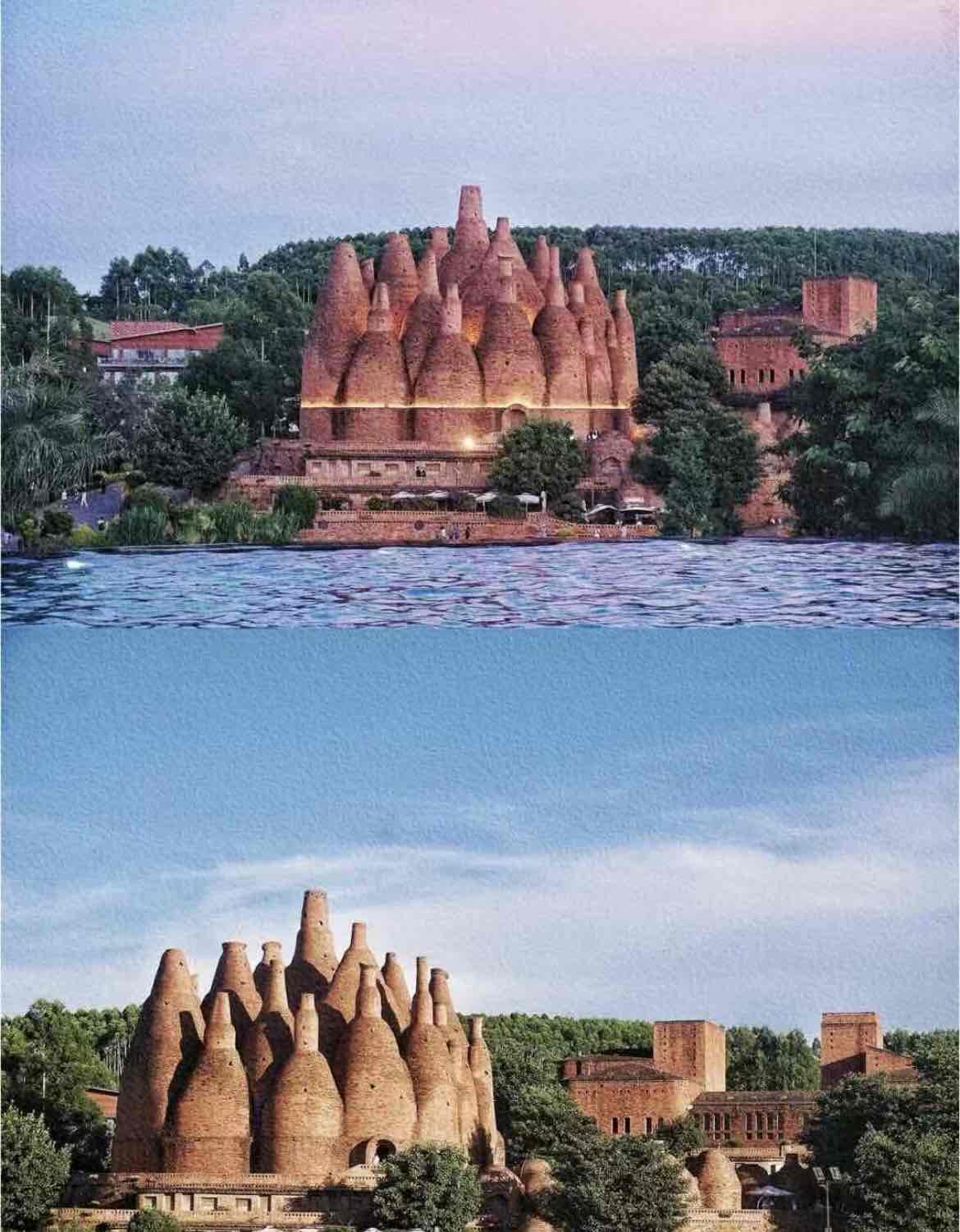

再坐2个半小时的车,就到了建水古城。车子刚驶入老城区,青石板路的温润气息就扑面而来,阳光晒在唐代始建的城墙上,泛着淡淡的光泽,空气里混着豆腐的香气和鲜花的甜香。我先去了蚁工坊,红砖墙如蚁穴般蜿蜒交错,本是硬朗的建筑,却被缝隙里钻出的三角梅柔化了棱角,紫色的花瓣落在红色砖面上,艺术感里透着野趣。园区里的步道宽约两米,没有任何障碍物,展厅门口都摆着原木色的休息凳,逛累了就能坐下看手工艺品演示,转角的咖啡馆里,老板娘正用本地的小粒咖啡冲煮饮品,窗边的花瓶里插着刚摘的月季,暖意融融。

【“北有乔家大院,南有朱家花园”走进乔家大院,你仿佛在读一部恢弘壮阔的商业史诗,感受到的是晋商驰骋欧亚的魄力与深宅大院的森严秩序。漫步朱家花园,你则像是在品一壶醇香回甘的普洱清茶,体验的是边地汉儒家族诗书传家的雅致与“天人合一”的居住智慧。】走进建水古城的核心区,朱家花园的“纵四横三”布局藏着中式美学的精妙,42个天井错落有致,每个天井里都摆着栽满山茶、兰花的陶罐,雕梁画栋间挂着晒干的桂花,风一吹,暗香浮动。我特意记下几处藏在绿荫里的庭院,正午的阳光被茂密的枝叶挡住,古朴的石桌石凳旁开着细碎的兰草花,既能歇脚又能赏景,再合适不过。朱家花园内有许多精美的匾额和楹联,其中最核心、最能体现朱家治家理念的,是位于花厅一侧的 “循规蹈矩”和 “谨言慎行”石匾是朱家家训。游客看了后,促使游客带着朱家的故事和智慧,回过头来思考自己的“家训”应该是什么,自己又该如何在当下的时代,经营好自己的生活与家庭。这正是它作为文化遗产超越时空的永恒魅力所在。

逛到午后,肚子饿得咕咕叫,顺着豆腐香气拐进了巷弄里的板井豆腐坊——这是光绪年间就传下来的老作坊,一口古井的水常年保持18度,泡出来的黄豆格外饱满。彝族老板正带着徒弟包豆腐,手法熟练得像在跳舞:“建水气候好,冬天也不结冰,豆子长得好,豆腐才软嫩。”刚出锅的豆腐块白生生的,蘸点本地的辣酱,入口即化,鲜得让人眯起眼睛。作坊的小院里摆着几张木桌,游客可以坐下慢慢吃,老板还会热情地讲“豆腐要配井水才够味”的老话,这种能和匠人聊天的体验,比单纯看风景更动人。

第二天清晨去看十七孔桥又称双龙桥,建于清道光年间,泸江与塌冲河交汇处,石桥如长龙卧波,十七个桥洞在晨光中连成一串珍珠。桥面平缓得像平地,走完全程不过15分钟,桥边的芦苇荡里开着白色的芦花,偶尔有白鹭掠过水面,随手一拍都是兼具历史感与美感的照片。上午去朱德旧居,展厅里备着热水和软椅,听讲解员细说当年驻军剿匪的峥嵘岁月时,目光总会被窗台上的太阳花吸引——那是工作人员随手种的,却开得格外热烈,像是在为红色历史增添一抹鲜活的注脚。

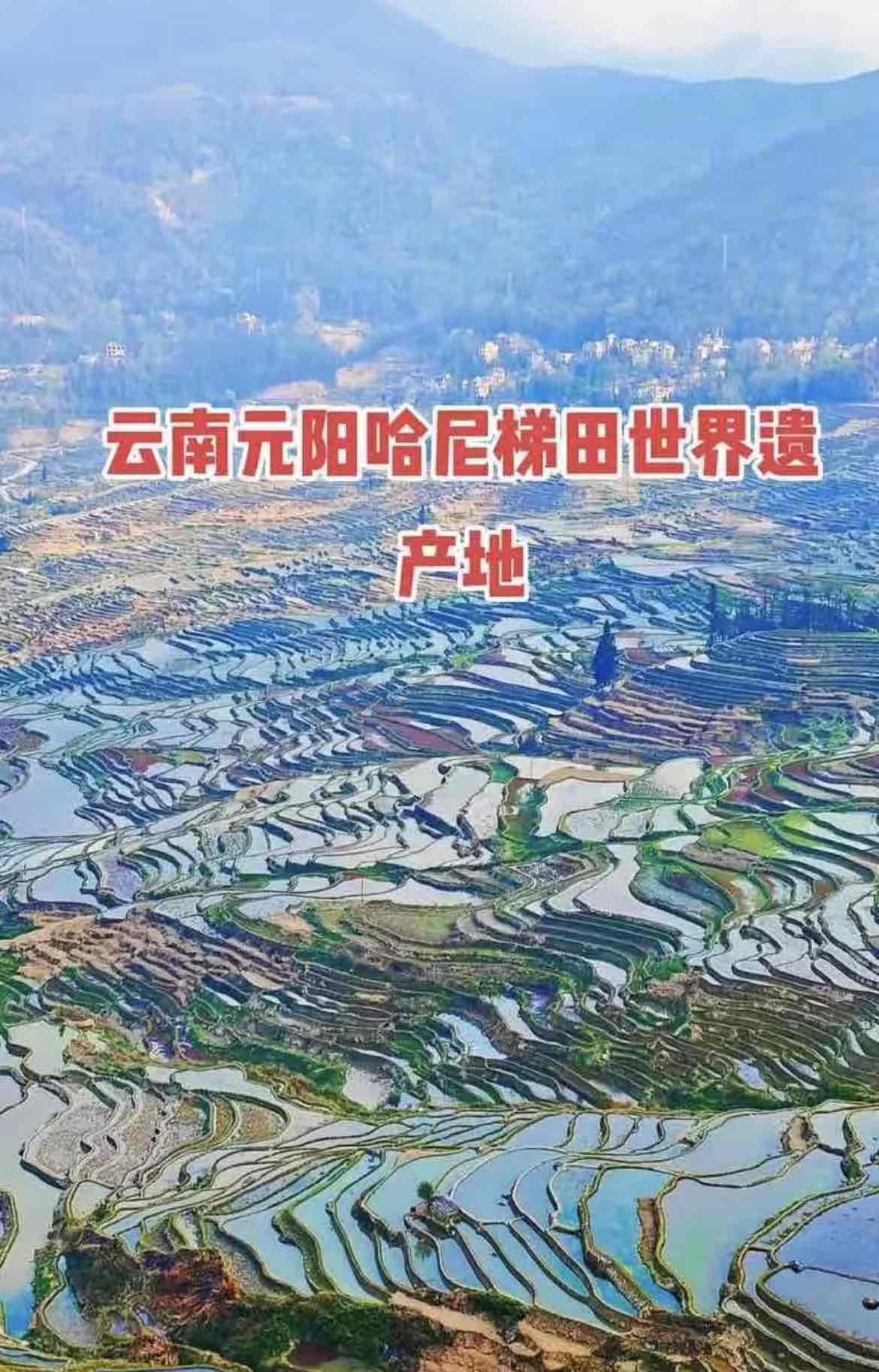

从建水出发,3小时车程就到了元阳,车越往山里走,空气越清爽,山间的雾气散后,满眼都是层层叠叠的梯田,田埂上开着细碎的野山茶,粉白色的小花藏在绿色的稻叶间,不仔细看都发现不了。箐口民族村就藏在这片梯田深处,村口的大榕树枝繁叶茂,几位哈尼族老乡正坐在树下编竹篮,看见我下车,立刻笑着站起来喊:“进来坐!喝杯热茶!”

村子里的房屋都是蘑菇状的土楼,屋顶盖着茅草,屋檐下挂着金黄的玉米和火红的辣椒,窗台上摆着村民自己种的太阳花、万寿菊,颜色鲜亮得像画出来的。我跟着一位叫阿妹的大姐去她家做客,土楼里的火塘正烧得旺,上面炖着腊肉,香味扑鼻。阿妹的婆婆坐在火塘边纺线,看见我就往我手里塞烤土豆:“我们这儿冬天也不冷,火塘烧着,暖得很。”阿妹说,哈尼族世代住在山里,靠着梯田过日子,“这气候好,一年能种两季稻,梯田才这么好看,你们来的时候正好,红米快熟了。”

傍晚,村里的男女老少聚在晒谷场,男人们弹起三弦,姑娘们穿着绣满花纹的民族服饰跳起竹筒舞,火光映着每个人的笑脸,阿妹拉着我一起转圈,嘴里唱着哈尼族的歌谣。我问她歌词是什么意思,她笑着说:“是欢迎客人来,希望大家都开心。”坐在晒谷场的草垛上,看着漫天繁星,听着远处的虫鸣和近处的歌声,才懂什么是“最纯真的少数民族生活”——没有刻意的表演,只有发自内心的热情。

第二天凌晨五点,跟着老乡去看多依树日出。观景台的石阶旁开着白色的雏菊,台阶高度仅15厘米,旁边还设有扶手,老人也能安全上下。当第一缕阳光洒在3700级“天梯”上,梯田瞬间被染成金黄色,水波倒映着云霞,美得让人屏住呼吸。上午逛坝达梯田,哈尼族老人在田埂上放牛,看见我就笑着指远处的稻田:“那边的红米熟了,要不要尝尝?”说着就弯腰割下一把稻穗,搓出红米递过来,带着阳光的温度。

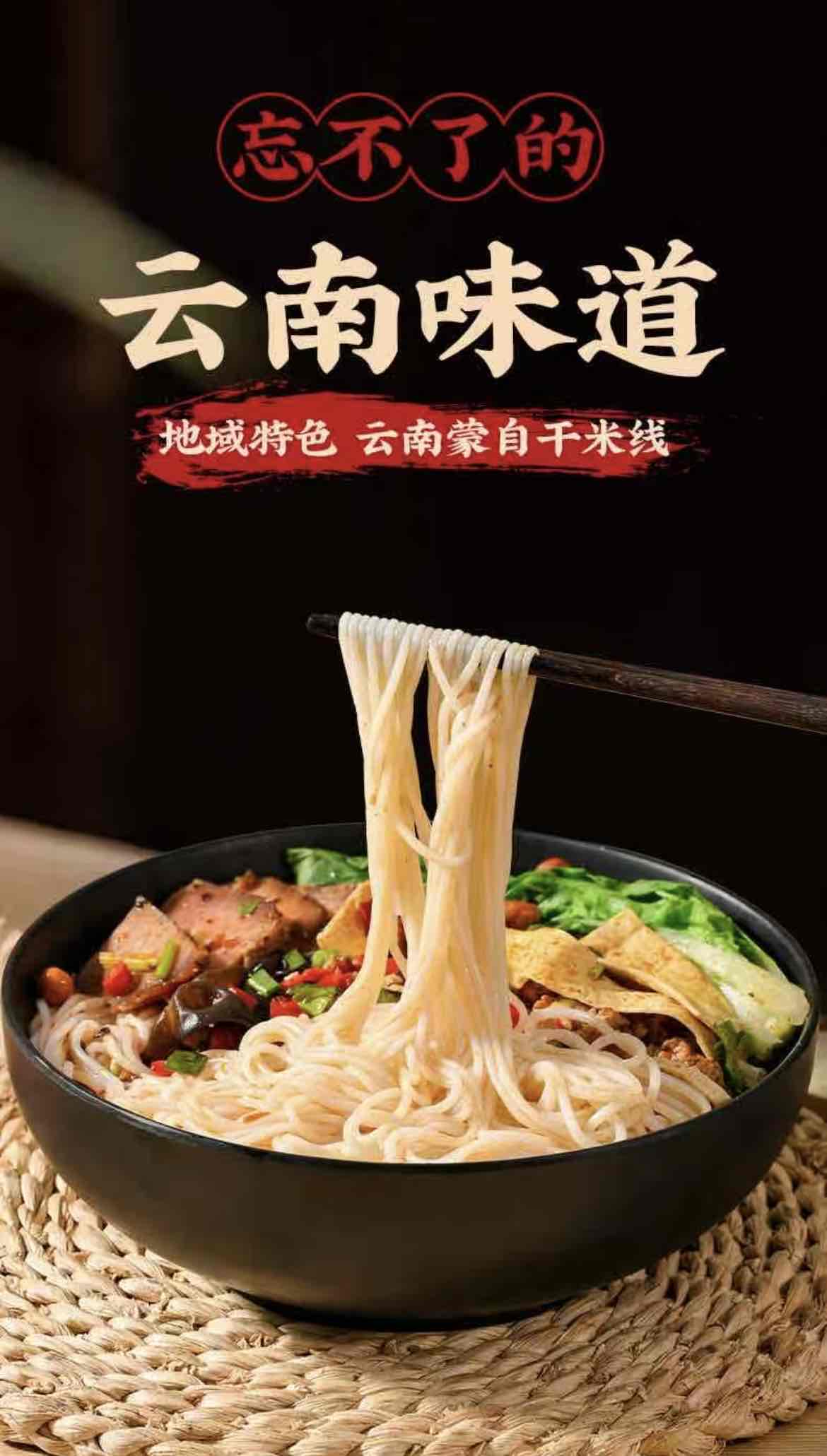

从元阳到蒙自,车程2小时。刚进县城,就被街道旁的扶桑花吸引——朱红色的花朵像小灯笼挂在枝头,开得热烈奔放。碧色寨的法式建筑前,三角梅爬满了老墙,巴黎造的时钟静静伫立在站台中央,滇越铁路的铁轨延伸向远方,《芳华》里的场景仿佛就在眼前。这里的游客不算多,能慢慢逛、细细看,老站台的砖墙手感粗糙,却刻满了岁月的痕迹。中午在站台旁的小店吃蒙自米线,老板是个爽快的阿姨,手速飞快地往碗里加配料:“我们蒙自气候好,冬天也能采到新鲜菊花,加进米线里最鲜。”滚烫的鸡汤浇下去,菊花瓣慢慢舒展,配上滑嫩的米线,一口下去,鲜得眉毛都要掉下来。

最后一站弥勒,车程从蒙自过来刚好2个半小时,刚进城就被满城的鲜花惊到:街道旁的蓝花楹连成长廊,紫色的花穗随风摇曳;东风韵庄园的红砖建筑旁,薰衣草和鼠尾草开成紫色花海,远远望去像一片紫色的云;太平湖森林公园更是名副其实的“花的海洋”——万寿菊、波斯菊、虞美人顺着山坡铺展,连步道旁的石缝里都钻出了黄色的小野花,蝴蝶和蜜蜂在花丛中飞舞,热闹极了。

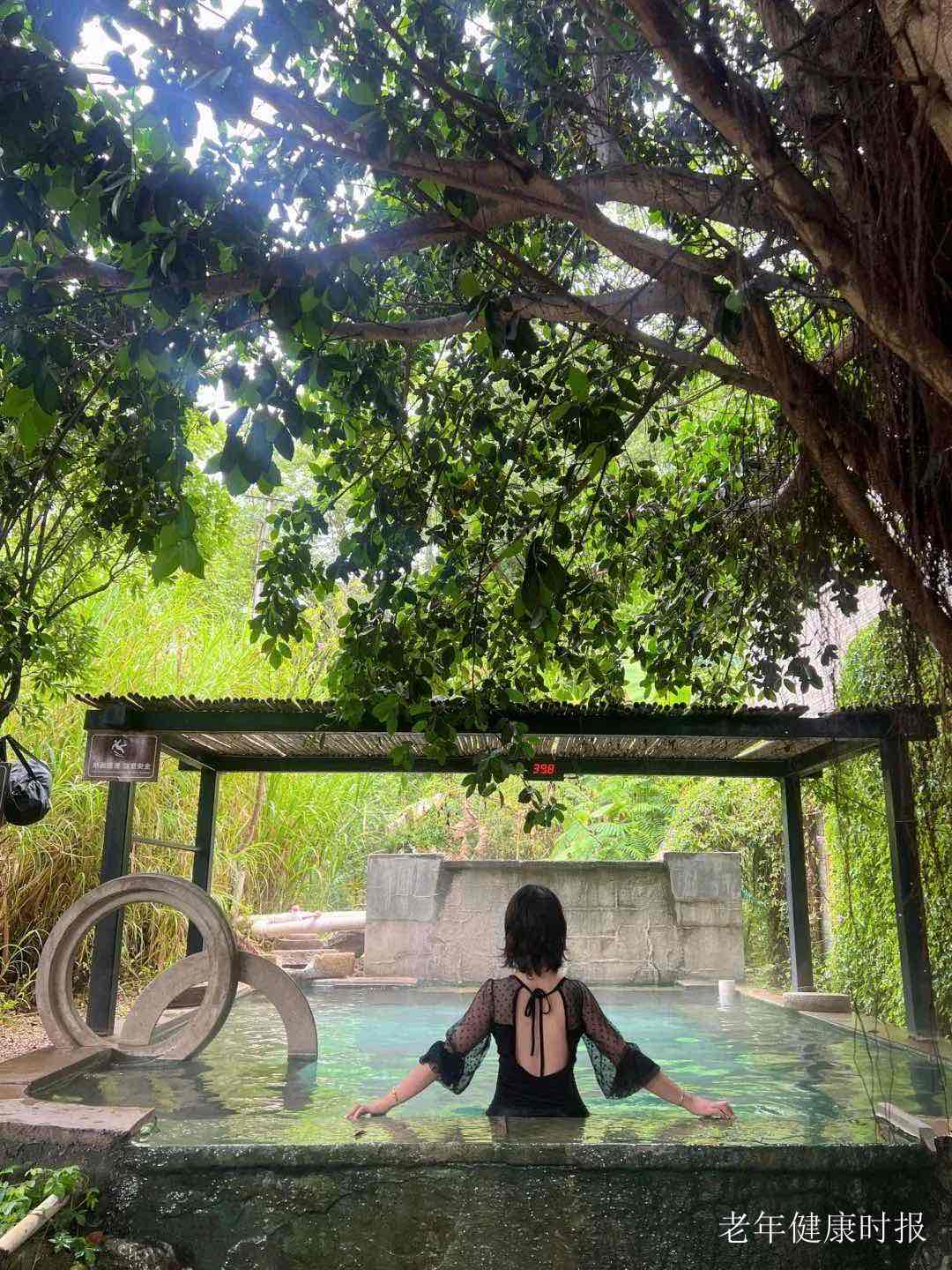

弥勒的气候温润得恰到好处,冬天最低气温也不过10度左右,傍晚泡完温泉,在湖边公园散步,满坡的格桑花随风晃动,几位彝族阿姨正伴着音乐跳舞,她们穿着绣着花纹的服饰,脸上带着灿烂的笑容:“住在这里,天天看花,泡温泉,越活越年轻!”街边的咖啡馆里,年轻人在晒太阳聊天;卤鸡店里,老板正热情地给客人推荐“配酒最好的辣油”;公园里,老人在树下下棋,孩子们追着蝴蝶跑——这就是弥勒的康养宜居文化,没有刻意的营造,只有融入日常的松弛与惬意。

从滇池的鸥鸣到哈尼村寨的火塘,从建水古城的豆腐香到弥勒的薰衣草海,这条滇东南环线串起了城市的规整与乡村的野趣,藏着汉族的烟火与少数民族的热情。每天2-3小时的车程刚好消解疲惫,充足的游玩时间能细品每一朵花、每一口食、每一段故事,18度左右的温润气候让人全程舒适,随处可见的鲜花让旅途始终鲜活。

26年的采线习惯早已刻进骨子里:游客的舒适度永远是第一位的。这条线路没有匆忙的赶路,没有商业化的表演,只有海鸥的欢鸣、鲜花的芬芳、地道的美食和不设防的热情。现在,我终于能安心地推荐给我的客人们了——来这里走一趟,你会明白,“有一种生活叫云南”从来不是一句口号,而是藏在滇东南每一寸土地里的真实与温暖。

特约撰稿人:杨庆兰

编 辑:康 年

责 任 编 辑:秋 实