老人注意!血管里若“积了油”,身体会发信号,别等堵了才着急

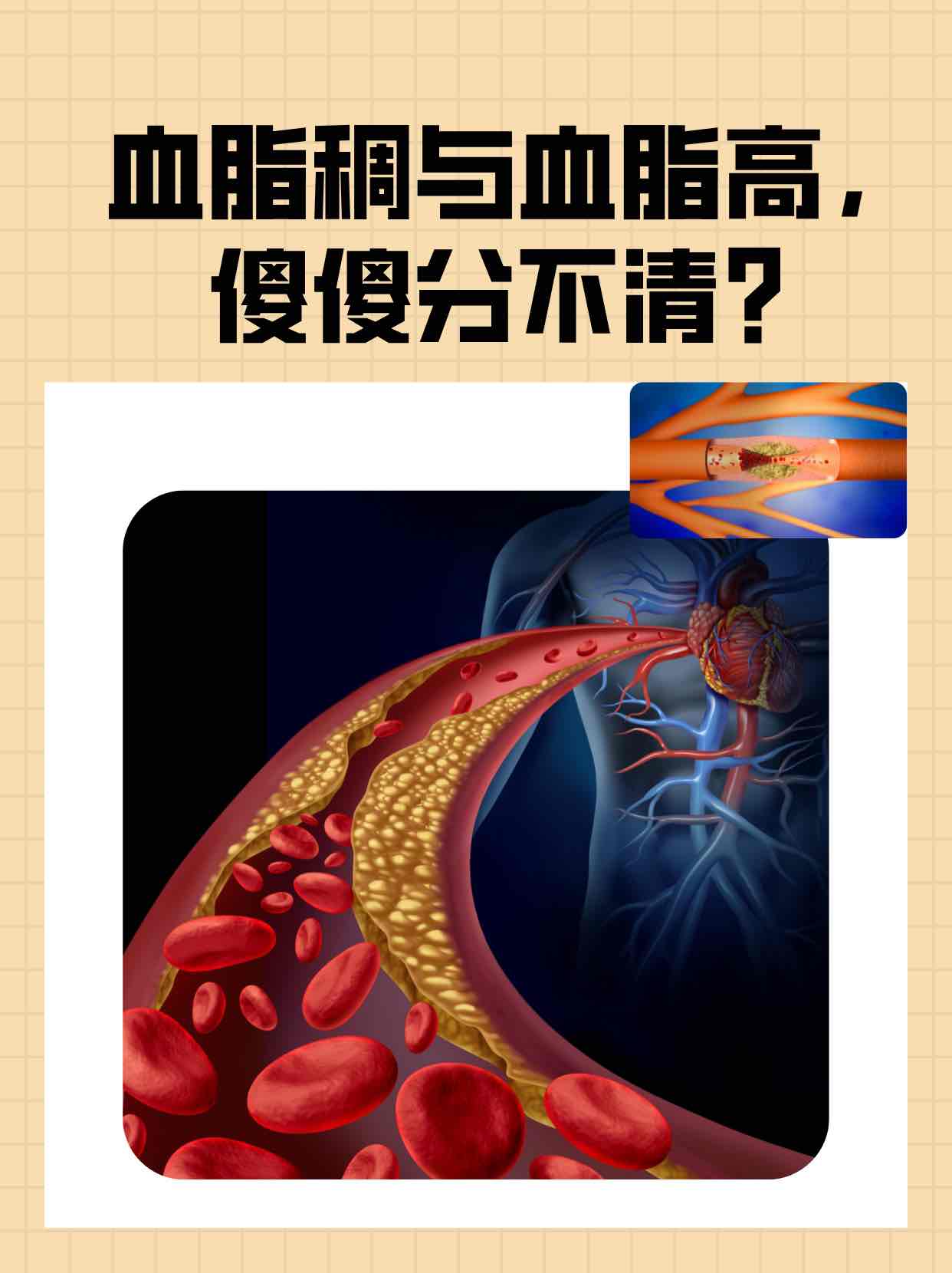

“血管里流的不是血,是油”——这话听着吓人,却可能藏在不少老人的身体里。上了年纪后,血管本就像用久的水管,容易结“垢”,要是血液里的油脂没控制好,鲜红的血慢慢变成粘稠的“油脂汤”,心、脑这些要害器官可就危险了。可很多老人总觉得“没疼没痒就没事”,直到手脚发麻、头晕找上门,才发现血管早被“油”堵得够呛。

为啥老人的血管更易积“油”?这些“老习惯”可能在推波助澜

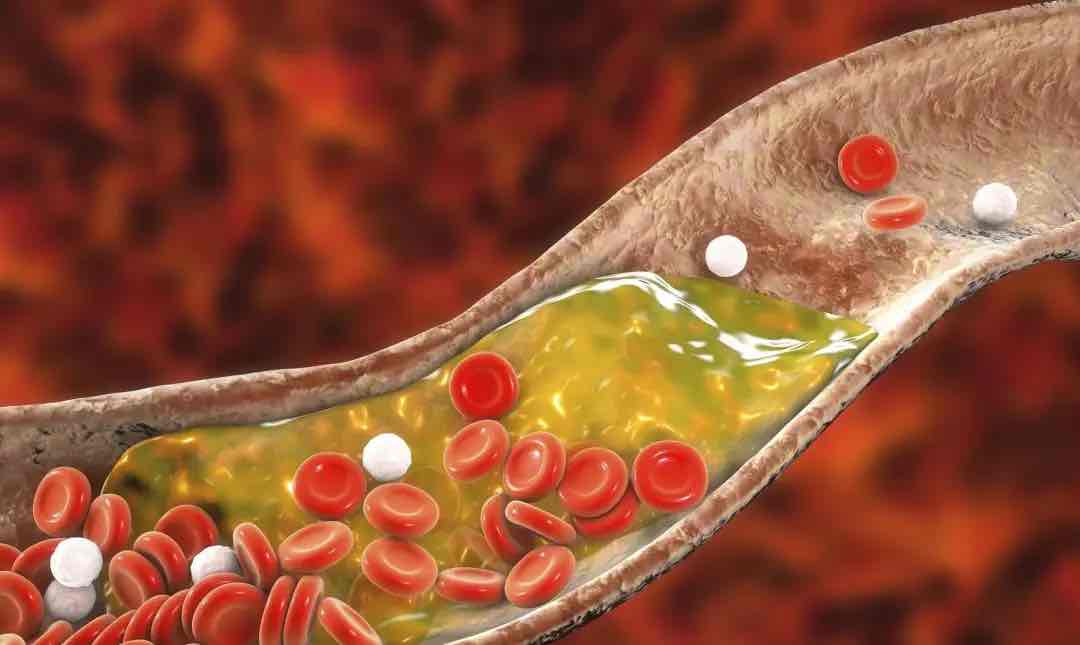

人老了,身体代谢慢了,就像机器转得缓了,血液里的脂肪也容易“堆起来”。血液里的胆固醇、甘油三酯,本是养身体的“好东西”,可一旦超标,“坏胆固醇”会粘在血管壁上堆成斑块,甘油三酯太高,血液就稠得像掺了油的粥,流得越来越慢——这就是老人高血脂更常见的原因。

而不少老人的日常习惯,更是在给血管“添油”:

顿顿“重口味”,就爱“油水足”:总觉得“年纪大了要补补”,顿顿离不开红烧肉、炸丸子,炒个菜也得倒不少油;有的老人怕菜没味,盐、酱油放得狠,腌肉、咸菜更是常年摆桌。吃进去的油和盐多了,代谢又跟不上,油脂就悄悄钻进了血液里。

“坐得住”不爱动,就爱蜷着歇:早上遛弯走两步就回屋,白天要么坐沙发上看电视,要么蜷床上歇着,一天走不了千步路。身体动得少,吃进去的热量消耗不掉,多余的糖和淀粉就变成甘油三酯存起来,血液里的“油”自然越积越多。

觉得“老毛病正常”,不爱查身体:很多老人没定期体检的习惯,就算偶尔查出血脂高,也觉得“没难受就不用管”,既不吃药也不调习惯。可血脂高这东西“不声不响”,等真觉得头晕、胸口闷了,血管可能早堵了一半。

血管被“油”堵了,老人身体会发这些“信号”,别当“老糊涂”

血管里的“油”堵得慢,但身体早有提醒,老人别当成“年纪大了的正常反应”:

脑袋总“发沉”,记性也差了:早上起床晕乎乎的,像没睡醒,中午不睡会儿下午就撑不住,还总忘事——这可能是血液太稠,脑部供血不够了,大脑“缺营养”才没精神。

手脚“凉又麻”,走路没劲儿:手脚总比别人凉,摸上去冰冰的,握东西时没力气,偶尔还一阵发麻,尤其晚上更明显——手脚离心脏远,血流慢了先“受影响”,这是末梢血管堵的信号。

眼睛上长“小黄疙瘩”,别当老年斑:眼角内侧、眼皮上要是冒出淡黄色的小疙瘩,软软的不疼不痒,可能是“睑黄疣”——这是血液里胆固醇太高,跑到皮肤下堆起来了,说明血管里的“油”已经不少了。

要是突然觉得胸口闷、喘不上气,或者一边手脚突然没劲、说话含糊,可得赶紧去医院——这可能是血管堵得厉害,心脏或大脑供血出了大问题,千万别拖。

老人想给血管“刮油”,做好这3件事比吃药还实在

老人血脂高不用慌,只要早调理,就能让血液变清亮。关键是把这3件事做扎实:

先把“嘴”管牢:少碰“3样”,多吃“3样”

少吃“造油的”:肥肉、油炸食品(油条、炸糕这些)别总吃,动物内脏(猪肝、猪脑)偶尔尝口就行;甜点心、奶茶少碰,里面的糖会变成甘油三酯;炒菜用植物油(橄榄油、菜籽油都行),每天用油别超2勺,盐别超5克,咸菜、腌肉尽量换成新鲜菜。

多吃“刮油的”:芹菜、菠菜、西兰花这些绿叶菜,每天炒一盘,膳食纤维能帮着带走脂肪;苹果、梨、猕猴桃这些水果,饭后吃点,维生素能调血脂;燕麦、玉米、小米这些粗粮,蒸饭时掺一半,比白米饭、白馒头更养血管——每天吃够500克蔬菜、200克水果,主食别光吃精米白面。

慢慢“动”起来:别贪多,顺着力气来

不用去跳广场舞、爬高楼,适合自己的才管用:早上或傍晚在小区慢走20-30分钟,累了就歇会儿;在家可以做做太极操、揉按膝盖,或者踮踮脚、摆摆手;要是腿脚方便,每天爬几层楼梯也行——动起来能让血流变快,帮身体消耗多余油脂,坚持住比啥都强。

定期“查”血脂:别等难受了才想起

50岁以上的老人,不管有没有不舒服,每年都要查次血脂(查胆固醇、甘油三酯这几项);要是爸妈有高血脂,或者自己偏胖、平时爱吃油的,半年查一次更稳妥。查出血脂高别慌,听医生的话,该吃药就按时吃,别自己减药、停药——把指标稳住了,血管才安全。

老人的血管就像老槐树的根,得细心护着才结实。别觉得“年纪大了不用讲究”,从今天起少做点油荤菜,多出去慢走两步,该查血脂别偷懒——让血管里流着鲜红的血,而不是浑浊的“油脂汤”,白天能遛弯、晚上睡得香,这才是真踏实。

责任编辑:秋实