2025两院院士增选揭晓:医卫界21人登顶,硬核实力守护生命健康

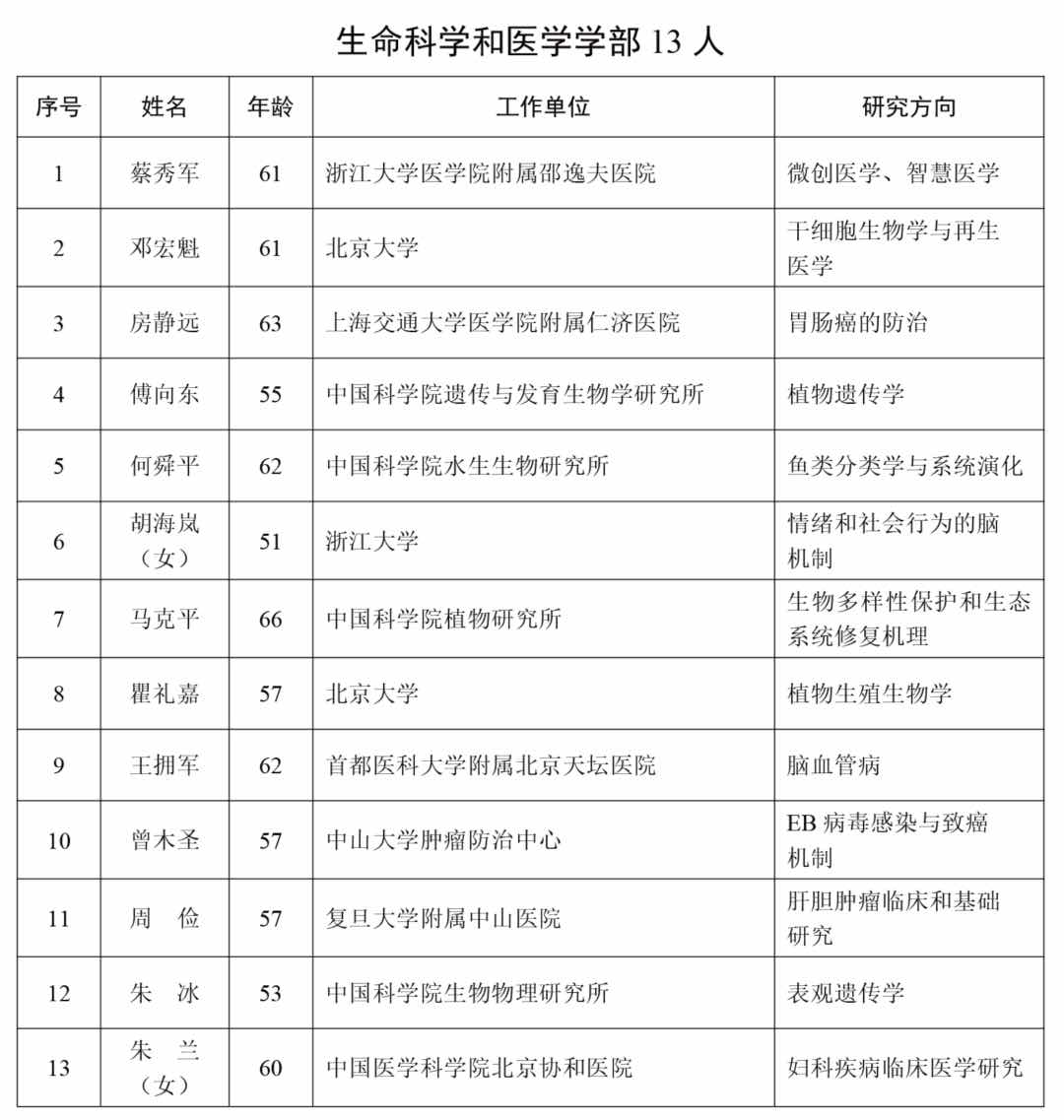

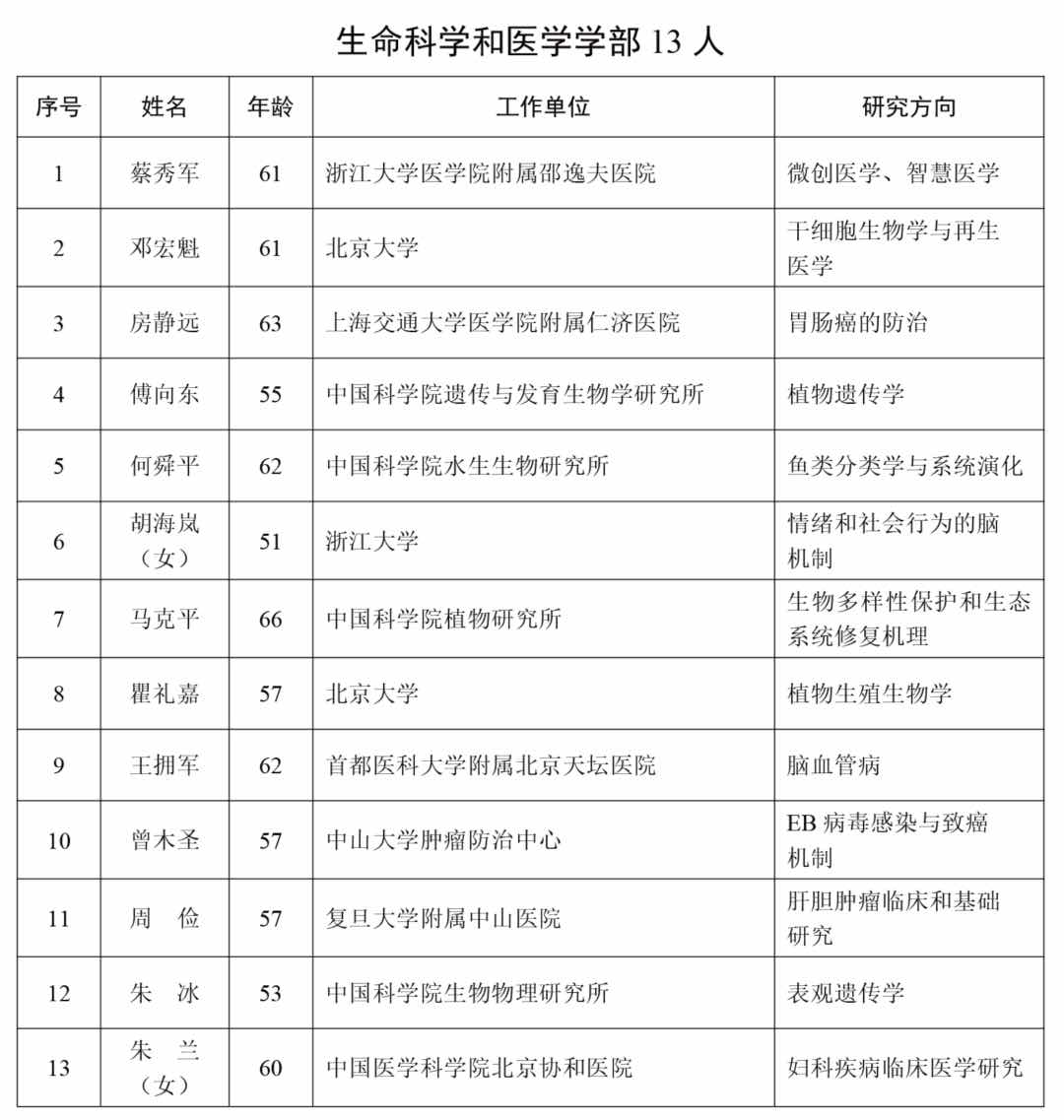

(本报北京讯)近日,中国科学院与中国工程院同步官宣新一届院士增选结果,这场科技界的年度盛事传来重磅喜讯:全国144位顶尖学者当选两院院士,其中医药卫生与生命科学领域独占21席,包括中国科学院生命科学和医学学部13人、中国工程院医药卫生学部8人。这支涵盖临床医学、基础研究、药学、公共卫生及中医药等多领域的"最强智囊团",不仅彰显了我国医卫领域高层次人才的雄厚实力,更勾勒出面向国家战略需求的医学创新版图。

本次医卫界新当选院士阵容呈现鲜明的"实干导向"与"多元均衡"特征。从学科分布看,临床与基础研究双轮驱动,肿瘤防治、脑血管病、肝胆外科等临床攻坚领域,与干细胞、脑科学、病毒学等前沿基础领域平分秋色,形成"临床破题、基础赋能"的良性格局。地域布局上打破传统医疗高地垄断,京沪(北大、协和、复旦)、大湾区(中山大学)、浙江(浙大系)齐头并进,新疆医科大学阿吉艾克拜尔·艾萨教授的入选,更体现了对西部边远地区医药人才的重视与民族医药的扶持。年龄结构持续优化,新当选院士平均年龄契合全国57.2岁的整体水平,60岁以下中青年骨干成为中坚力量,最小年龄仅44岁,彰显人才梯队的蓬勃活力。

硬核成果铸就当选底气,每位新院士的科研生涯都是一部攻坚克难的奋斗史。中山大学肿瘤防治中心徐瑞华院士深耕消化道肿瘤领域37年,首创的中国免疫治疗方案实现"全球最佳疗效",使晚期食管/胃癌长期生存率翻倍,推动国产PD1抗体联合方案获欧美批准,完成从"中国方案"到"全球标准"的跨越。同为中山肿瘤的曾木圣研究员,破解EB病毒致癌密码,发现感染特异性受体与通用受体,建立的创新疫苗体系已成功转让给国内龙头企业,为鼻咽癌等相关疾病的源头预防提供了核心技术支撑。复旦大学附属中山医院周俭院士发明3项国际首例肝移植术式,主刀亚洲首例ALPPS手术,更作为《柳叶刀》肝癌委员会联合主席,主导制定全球肝癌防治策略,成为中国学者引领国际疾病防控的典范。

在专科领域,一批领军者用技术革新改写诊疗格局。北京天坛医院王拥军院士首创缺血性脑血管病"双抗治疗方案",开辟晚时间窗溶栓治疗新时代,改写全球脑血管病指南;浙江大学胡海岚院士揭示抑郁症发病新机制,为新型抗抑郁药物研发提供关键思路,斩获多项国际顶级学术奖项;北京同仁医院王宁利院士深耕防盲治盲领域,北大肿瘤医院季加孚院士推动胃癌标准化治疗,军事医学研究院高月院士筑牢国防医疗药理支撑,每位学者都在各自赛道上实现了从"0到1"的突破。

此次增选更凸显国家战略导向,向科研一线、关键领域与民生需求倾斜。8位三甲医院院长的入选,印证了"临床+管理"复合型人才的重要价值,他们既手握手术刀攻克疑难病症,又带领团队打造国际一流医疗平台;庾石山院士的天然药物研发、房静远院士的胃肠癌早诊研究、邓宏魁院士的干细胞技术突破,均紧扣"健康中国"战略与生物医药"卡脖子"领域需求。全程严格的评选纪律,确保当选者兼具学术高度与道德操守,真正诠释了"院士"称号背后的责任与担当。

21位医卫界新院士的加冕,既是个人学术生涯的巅峰时刻,更是我国医药卫生事业高质量发展的缩影。从实验室的原创发现到临床一线的技术革新,从民族医药的传承创新到公共卫生的坚实守护,他们用数十年深耕诠释了"科技为民"的初心。未来,这支高层次人才队伍将继续引领医学创新方向,推动更多科研成果转化落地,为人民健康保驾护航,为健康中国建设注入源源不断的学术力量。

本次医卫界新当选院士阵容呈现鲜明的"实干导向"与"多元均衡"特征。从学科分布看,临床与基础研究双轮驱动,肿瘤防治、脑血管病、肝胆外科等临床攻坚领域,与干细胞、脑科学、病毒学等前沿基础领域平分秋色,形成"临床破题、基础赋能"的良性格局。地域布局上打破传统医疗高地垄断,京沪(北大、协和、复旦)、大湾区(中山大学)、浙江(浙大系)齐头并进,新疆医科大学阿吉艾克拜尔·艾萨教授的入选,更体现了对西部边远地区医药人才的重视与民族医药的扶持。年龄结构持续优化,新当选院士平均年龄契合全国57.2岁的整体水平,60岁以下中青年骨干成为中坚力量,最小年龄仅44岁,彰显人才梯队的蓬勃活力。

硬核成果铸就当选底气,每位新院士的科研生涯都是一部攻坚克难的奋斗史。中山大学肿瘤防治中心徐瑞华院士深耕消化道肿瘤领域37年,首创的中国免疫治疗方案实现"全球最佳疗效",使晚期食管/胃癌长期生存率翻倍,推动国产PD1抗体联合方案获欧美批准,完成从"中国方案"到"全球标准"的跨越。同为中山肿瘤的曾木圣研究员,破解EB病毒致癌密码,发现感染特异性受体与通用受体,建立的创新疫苗体系已成功转让给国内龙头企业,为鼻咽癌等相关疾病的源头预防提供了核心技术支撑。复旦大学附属中山医院周俭院士发明3项国际首例肝移植术式,主刀亚洲首例ALPPS手术,更作为《柳叶刀》肝癌委员会联合主席,主导制定全球肝癌防治策略,成为中国学者引领国际疾病防控的典范。

在专科领域,一批领军者用技术革新改写诊疗格局。北京天坛医院王拥军院士首创缺血性脑血管病"双抗治疗方案",开辟晚时间窗溶栓治疗新时代,改写全球脑血管病指南;浙江大学胡海岚院士揭示抑郁症发病新机制,为新型抗抑郁药物研发提供关键思路,斩获多项国际顶级学术奖项;北京同仁医院王宁利院士深耕防盲治盲领域,北大肿瘤医院季加孚院士推动胃癌标准化治疗,军事医学研究院高月院士筑牢国防医疗药理支撑,每位学者都在各自赛道上实现了从"0到1"的突破。

此次增选更凸显国家战略导向,向科研一线、关键领域与民生需求倾斜。8位三甲医院院长的入选,印证了"临床+管理"复合型人才的重要价值,他们既手握手术刀攻克疑难病症,又带领团队打造国际一流医疗平台;庾石山院士的天然药物研发、房静远院士的胃肠癌早诊研究、邓宏魁院士的干细胞技术突破,均紧扣"健康中国"战略与生物医药"卡脖子"领域需求。全程严格的评选纪律,确保当选者兼具学术高度与道德操守,真正诠释了"院士"称号背后的责任与担当。

21位医卫界新院士的加冕,既是个人学术生涯的巅峰时刻,更是我国医药卫生事业高质量发展的缩影。从实验室的原创发现到临床一线的技术革新,从民族医药的传承创新到公共卫生的坚实守护,他们用数十年深耕诠释了"科技为民"的初心。未来,这支高层次人才队伍将继续引领医学创新方向,推动更多科研成果转化落地,为人民健康保驾护航,为健康中国建设注入源源不断的学术力量。

编辑:康年

责编:夏语