别忽视身体的“黏稠警报”!这几个信号,提示血液流速已变慢

血液如同全身循环的“营养液”,一旦变得黏稠,就像流动的泥浆般减缓流速,不仅会导致器官供氧不足,更可能悄悄埋下血栓、心梗、脑梗的隐患。尤其是中老年人和生活习惯不良的人群,当身体出现以下几个信号时,千万别忽视——这可能是血液在发出“黏稠预警”。

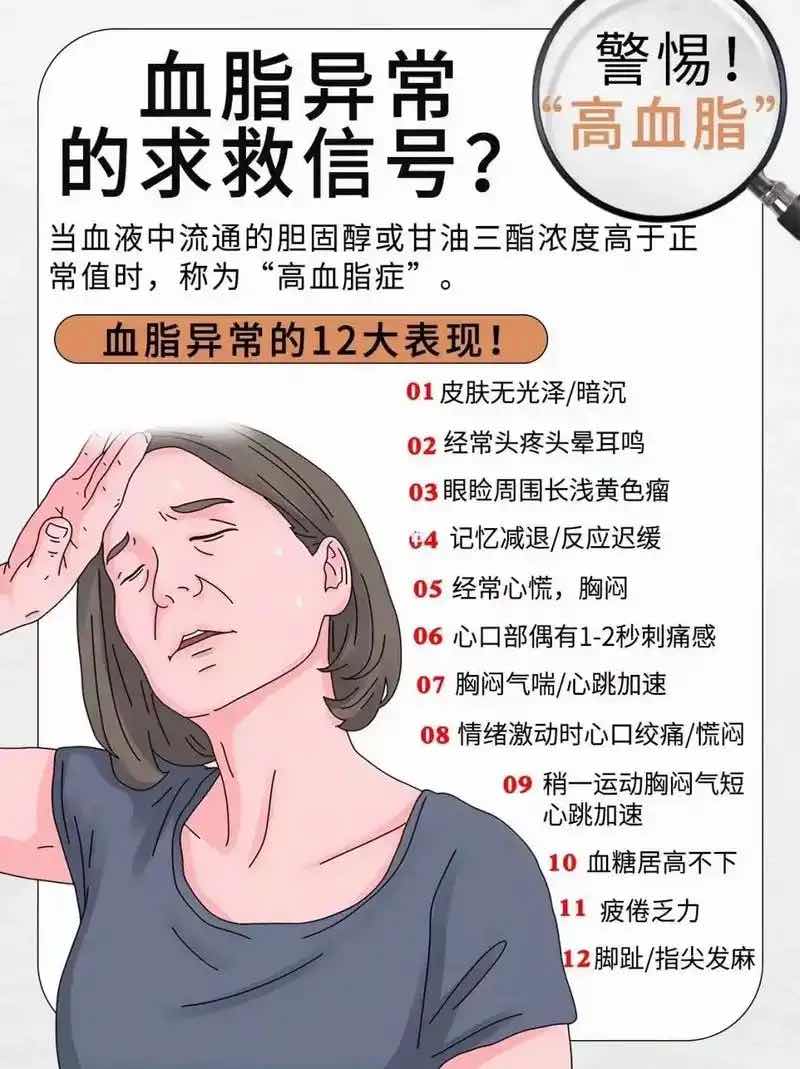

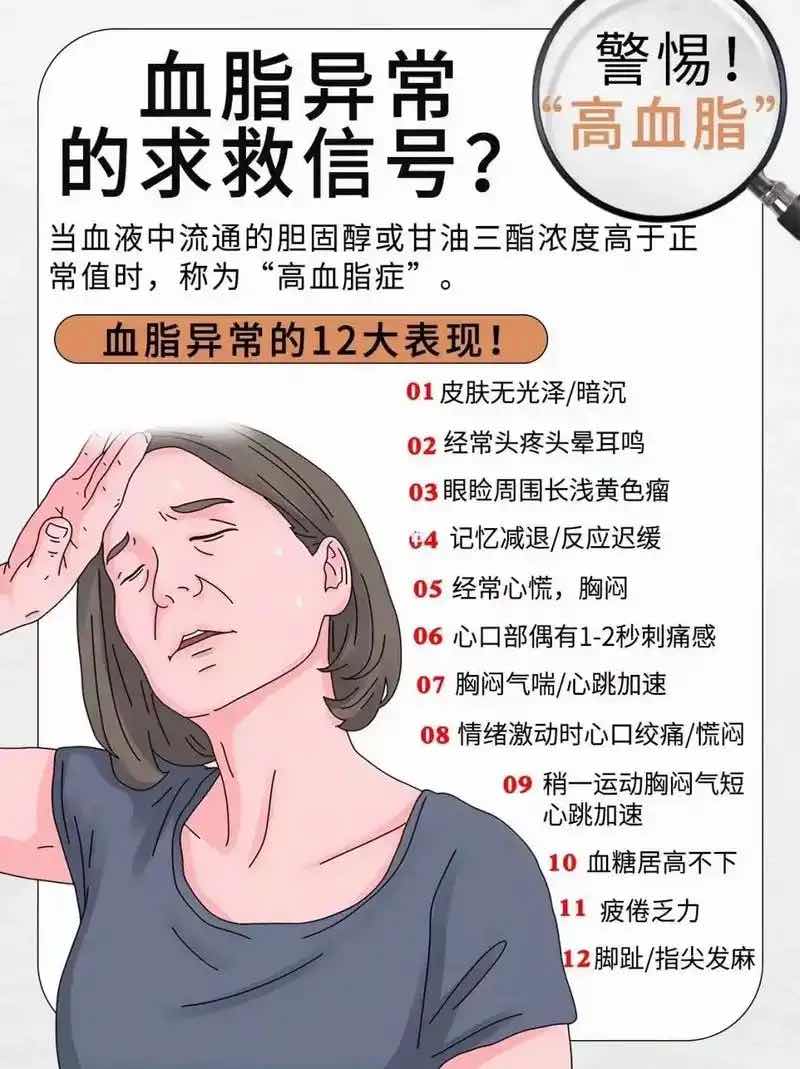

一、这5个信号,警惕血液“黏成粥”

1. 晨起头昏,半天缓不过劲

清晨起床本应神清气爽,但血液黏稠的人常会感觉头脑昏沉、混沌不清,仿佛没睡醒,要到上午10点后才逐渐恢复状态。这是因为夜间水分流失,血液黏稠度达到高峰,大脑血管细小,血流速度减慢,氧气和营养供应不足,自然难以清醒。

2. 餐后嗜睡,越吃越困

吃饱后犯困虽常见,但如果每次餐后都忍不住犯困,甚至需要躺下休息,就要警惕了。进食后血液会向胃肠道集中消化食物,本就黏稠的血液会让大脑供氧进一步不足,导致精神萎靡、嗜睡感加重,这也是血液黏稠的典型表现之一。

3. 下蹲时胸闷,气短难喘息

对于肥胖或中年人群,若下蹲时出现胸闷、气短、呼吸不畅,可能是血液黏稠在作祟。下蹲时下肢静脉回流受阻,回心血量减少,而黏稠的血液会加重心肺循环负担,导致肺、脑等重要脏器短暂缺血缺氧,进而引发不适。

4. 体力活动后,嘴唇发紫

正常情况下,嘴唇应是淡红色,若平时就偏青紫色,且稍做运动(如爬楼梯、散步)就气短、心慌,大概率是机体缺氧的信号。血液黏稠会导致血流携氧能力下降,身体末梢和黏膜组织供氧不足,嘴唇就会呈现异常的青紫色。

5. 阵发性视力模糊,眼前发黑

偶尔出现“突然看不清、眼前发黑,几秒后又自行恢复”的情况,别只当是眼睛疲劳。血液过于黏稠时,流经视网膜的微小血管会因血流缓慢而出现短暂缺血缺氧,导致视力暂时性波动。这种信号提示血管已受影响,需及时排查。

二、血液变黏,多和这几个习惯有关

血液黏稠并非突然发生,长期不良生活习惯是主要诱因:长期饮水不足,导致血液中水分减少,溶质浓度升高;频繁吃油炸食品、动物内脏、甜食,使血脂、血糖超标,增加血液有形成分;缺乏运动、长期久坐,让血液循环变慢,脂质易沉积;吸烟饮酒会损伤血管内皮,促进血小板聚集,加速血液变黏。此外,糖尿病、高血脂、肥胖等疾病也会加重血液黏稠度。

三、做好5件事,给血液“降黏”

1. 及时补水:每天喝够1500-2000毫升温开水,重点抓住三个时段——晨起后、三餐前1小时、睡前1小时,各喝200毫升,快速稀释血液。

2. 调整饮食:少吃高油、高糖、高胆固醇食物,多吃洋葱(含硫化物,抑制血小板聚集)、黑木耳(吸附血液杂质)、全谷物和新鲜蔬果,补充膳食纤维和维生素。

3. 规律运动:每周坚持3-5次轻中度有氧运动,如快走、慢跑、太极拳,每次30分钟以上,促进血液循环,改善脂质代谢。

4. 戒烟限酒:烟草中的有害物质会损伤血管内皮,酒精会升高甘油三酯,双重加重血液黏稠,尽量做到不抽烟、少喝酒。

5. 管理压力:长期焦虑、熬夜会升高皮质醇,抑制脂类代谢,建议保证7-8小时睡眠,通过冥想、听音乐等方式疏解压力。

血液黏稠初期可能没有明显不适,但长期忽视会让血管逐渐“堵塞”。如果上述信号中出现2个以上,尤其是有高血压、糖尿病、心血管病史的人群,建议及时就医检查血液流变学或血常规,明确黏稠程度。其实血液黏稠并不可怕,通过调整生活习惯就能有效改善,早发现、早干预,才能让血液循环更顺畅,远离血管疾病风险。

作者:谢英

一、这5个信号,警惕血液“黏成粥”

1. 晨起头昏,半天缓不过劲

清晨起床本应神清气爽,但血液黏稠的人常会感觉头脑昏沉、混沌不清,仿佛没睡醒,要到上午10点后才逐渐恢复状态。这是因为夜间水分流失,血液黏稠度达到高峰,大脑血管细小,血流速度减慢,氧气和营养供应不足,自然难以清醒。

2. 餐后嗜睡,越吃越困

吃饱后犯困虽常见,但如果每次餐后都忍不住犯困,甚至需要躺下休息,就要警惕了。进食后血液会向胃肠道集中消化食物,本就黏稠的血液会让大脑供氧进一步不足,导致精神萎靡、嗜睡感加重,这也是血液黏稠的典型表现之一。

3. 下蹲时胸闷,气短难喘息

对于肥胖或中年人群,若下蹲时出现胸闷、气短、呼吸不畅,可能是血液黏稠在作祟。下蹲时下肢静脉回流受阻,回心血量减少,而黏稠的血液会加重心肺循环负担,导致肺、脑等重要脏器短暂缺血缺氧,进而引发不适。

4. 体力活动后,嘴唇发紫

正常情况下,嘴唇应是淡红色,若平时就偏青紫色,且稍做运动(如爬楼梯、散步)就气短、心慌,大概率是机体缺氧的信号。血液黏稠会导致血流携氧能力下降,身体末梢和黏膜组织供氧不足,嘴唇就会呈现异常的青紫色。

5. 阵发性视力模糊,眼前发黑

偶尔出现“突然看不清、眼前发黑,几秒后又自行恢复”的情况,别只当是眼睛疲劳。血液过于黏稠时,流经视网膜的微小血管会因血流缓慢而出现短暂缺血缺氧,导致视力暂时性波动。这种信号提示血管已受影响,需及时排查。

二、血液变黏,多和这几个习惯有关

血液黏稠并非突然发生,长期不良生活习惯是主要诱因:长期饮水不足,导致血液中水分减少,溶质浓度升高;频繁吃油炸食品、动物内脏、甜食,使血脂、血糖超标,增加血液有形成分;缺乏运动、长期久坐,让血液循环变慢,脂质易沉积;吸烟饮酒会损伤血管内皮,促进血小板聚集,加速血液变黏。此外,糖尿病、高血脂、肥胖等疾病也会加重血液黏稠度。

三、做好5件事,给血液“降黏”

1. 及时补水:每天喝够1500-2000毫升温开水,重点抓住三个时段——晨起后、三餐前1小时、睡前1小时,各喝200毫升,快速稀释血液。

2. 调整饮食:少吃高油、高糖、高胆固醇食物,多吃洋葱(含硫化物,抑制血小板聚集)、黑木耳(吸附血液杂质)、全谷物和新鲜蔬果,补充膳食纤维和维生素。

3. 规律运动:每周坚持3-5次轻中度有氧运动,如快走、慢跑、太极拳,每次30分钟以上,促进血液循环,改善脂质代谢。

4. 戒烟限酒:烟草中的有害物质会损伤血管内皮,酒精会升高甘油三酯,双重加重血液黏稠,尽量做到不抽烟、少喝酒。

5. 管理压力:长期焦虑、熬夜会升高皮质醇,抑制脂类代谢,建议保证7-8小时睡眠,通过冥想、听音乐等方式疏解压力。

血液黏稠初期可能没有明显不适,但长期忽视会让血管逐渐“堵塞”。如果上述信号中出现2个以上,尤其是有高血压、糖尿病、心血管病史的人群,建议及时就医检查血液流变学或血常规,明确黏稠程度。其实血液黏稠并不可怕,通过调整生活习惯就能有效改善,早发现、早干预,才能让血液循环更顺畅,远离血管疾病风险。

作者:谢英

编辑:云舒

责编:秋实