保健食品:科学养生的“辅助师”,守护银发健康的合理补充

“总听说保健食品能保健,可它到底能帮上啥忙?会不会跟药冲突?”在社区健康科普活动上,68岁的张阿姨说出了不少老年人的困惑。随着老龄化进程加速,老年群体对健康养护的需求日益增长,保健食品逐渐走进寻常百姓家。但市场监管部门与营养专家明确指出,保健食品并非“治病神药”,而是科学养生体系中专注于机能调节的“辅助师”,正确认识其价值才能让它真正服务于老年健康。

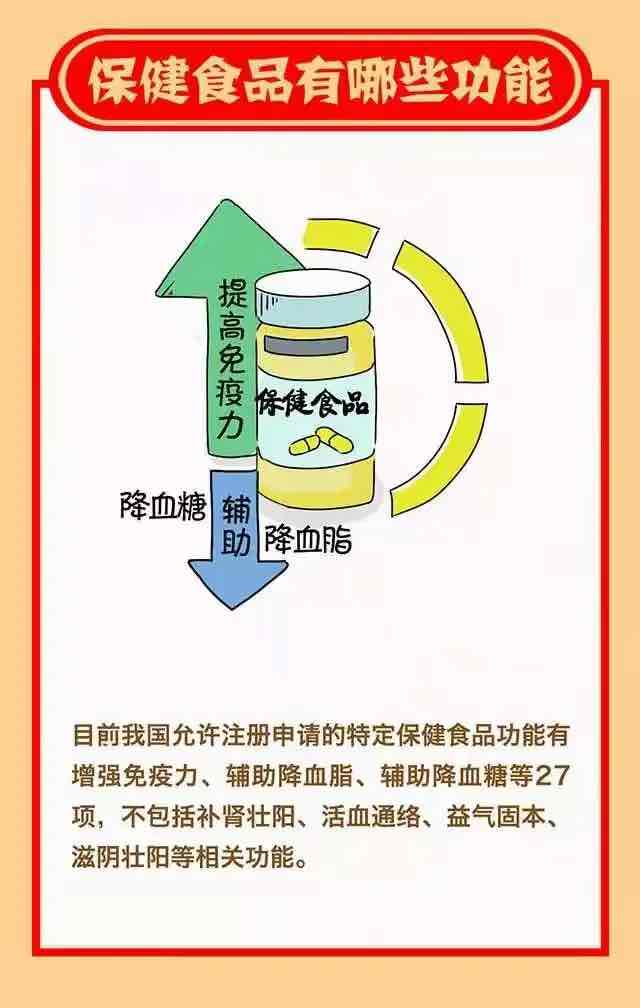

定位清晰:“辅助调节”而非“治疗疾病”

我国《食品安全法》和《保健食品管理办法》明确界定,保健食品是适宜于特定人群食用,具有调节机体功能,不以治疗疾病为目的的食品。这一属性决定了它与药品的本质区别:药品需经过严格临床验证,用于预防、治疗、诊断疾病,有明确的适应症和治疗剂量;而保健食品的核心价值在于补充营养缺口、调节生理机能,生产遵循食品标准,无法替代药物发挥治疗作用。

为强化这一边界,国家强制要求保健食品包装设置占版面20%以上的警示区,用黑体字标注“保健食品不是药物,不能代替药物治疗疾病”。珠海市医师协会专家解释:“保健食品的‘辅助’角色体现在,当日常饮食难以满足特定需求时,它能精准补充营养或调节机能,但绝不能替代就医和用药。”

科学佐证:精准应对银发群体营养挑战

随着年龄增长,老年人普遍面临咀嚼吞咽障碍、消化吸收减退、慢性疾病多发等“银发营养困境”,中国社区老年人营养不良和营养不良风险的合并患病率已达41.2%,约40%的老年衰弱综合征与营养失衡直接相关。此时,合规的保健食品能针对性发挥辅助作用,其价值得到多项研究证实。

在免疫调节方面,灵芝中的灵芝三帖、灵芝多糖能促进免疫细胞活性,增强巨噬细胞和T细胞功能,帮助老年人提高抗病能力,尤其在流感季节可降低患病几率。类似的,含β-葡聚糖、乳杆菌等成分的保健食品,也能通过调节免疫机制提升机体防护力。

针对心血管养护需求,蜂胶中的黄酮类化合物试验证实,可辅助降低血液中胆固醇和甘油三酯水平,减少动脉粥样硬化风险;枸杞中的类胡萝卜素等成分则能改善血液循环、增强血管弹性,为心血管健康提供基础防护。

对于消化功能退化的老年人,配方羊奶和添加膳食纤维和益生菌的保健食品能调节肠道菌群平衡,促进消化吸收,缓解便秘等常见不适。而针对肌肉衰减、胃肠道吸收障碍等特定问题的特医食品,通过小分子蛋白、预消化碳水化合物等科学配比,能减轻胃肠道负担,减缓肌肉流失速度,规范使用可使老年患者感染发生率降低28%,不过这类产品需在医生或营养师指导下使用。

补充维生素D和钙的保健食品可辅助维护骨骼健康,含褪黑素、GABA等成分的产品能改善睡眠质量,这些都精准契合了老年群体的常见健康需求。

理性选用:四步选出适合自己的“辅助师”

要让保健食品真正发挥作用,老年人需掌握科学的选购和使用方法,牢记“四看四不”原则:

1、看标识辨资质:认准包装上的“蓝帽子”专用标志及“国食健字”批准文号,可通过国家市场监督管理总局特殊食品信息查询平台核实真伪。无此标识的产品即便宣称保健功能也属违法。

2、看需求对靶点:根据自身状况选择适配产品,如骨质疏松者可关注钙与维生素D补充剂和氨糖,血脂偏高者可考虑蜂胶等产品,切勿盲目跟风购买。有基础病或正在服药者,食用前务必咨询医生,避免成分相互作用。

3、看渠道守底线:证照齐全的正规渠道,非正规途径的推销,不被“免费鸡蛋”“专家义诊”等诱饵迷惑。

4、看说明遵剂量:严格按说明书推荐量食用,不随意叠加同类补充剂以防过量。牢记保健食品不能替代均衡饮食,日常仍需保证蔬菜、水果、全谷物的足量摄入。

要警惕三类虚假宣传:宣称“包治百病”“快速见效”的绝对化表述、用“康复案例”“专家证言”造势的诱导式宣传、混淆食品与药品属性的误导性说法。

多方合力:构建健康的“辅助”生态

如今,保健食品行业正朝着精准营养方向发展,通过纳米技术、生物发酵等手段提升成分利用率,针对肌少症、认知衰退等老年特有问题的个性化配方不断涌现。社区通过科普站开展真假产品对比活动,医院设立营养咨询门诊,市场监管部门持续打击虚假宣传,多方合力正在为老年人营造更安全的消费环境。

“健康长寿没有捷径,均衡饮食、适量运动、规律作息是根基。”中国营养学会专家强调,保健食品是这一健康体系中的“加分项”而非“必需品”。当老年人学会用科学眼光看待保健食品,让它在合规框架内发挥辅助调节作用,这份“健康助手”才能真正成为银发生活的有益补充,为高品质晚年生活助力。

来 源:老年健康时报

编 辑:云 舒

责 任 编 辑:秋 实

责 任 编 辑:秋 实