好心情藏在肠道里?万亿菌群的“情绪调控术”

你是否有过这样的体验:压力大时总会想吃高油高糖的食物,心情低落时肠胃也跟着“闹脾气”?这并非巧合——在我们的肠道里,栖息着一个由万亿细菌组成的“神秘王国”,它们被称为肠道菌群,不仅掌管着消化吸收,更通过一条隐蔽的“通信线路”,悄悄影响着情绪、认知甚至心理健康,成为调控情绪的“隐形推手”。

肠脑轴:菌群与大脑的“双向通信网”

肠道菌群之所以能影响情绪,核心在于“肠脑轴”的存在——这是连接肠道与大脑的双向通信系统,如同一条“高速公路”,让肠道菌群与大脑实时“对话”。

这条通信路径主要通过三大渠道运作:一是神经通路,肠道内壁布满神经末梢,形成“肠神经系统”,被称为“第二大脑”,菌群可通过刺激这些神经,将信号直接传递至大脑情绪中枢;二是内分泌通路,菌群能代谢产生血清素、多巴胺、γ-氨基丁酸(GABA)等神经递质——人体90%的血清素(调节愉悦感的“快乐激素”)和50%的多巴胺(关联奖励与动力)都来自肠道,这些物质进入血液后,会对大脑情绪调节产生直接影响;三是免疫通路,肠道是人体最大的免疫器官,菌群失衡会引发肠道炎症,炎症因子通过血液影响大脑,进而诱发焦虑、抑郁等负面情绪。

清华大学医学院肠道微生物与免疫研究中心主任王军教授解释:“肠脑轴打破了‘大脑单向调控身体’的传统认知,肠道菌群就像‘信号兵’,通过这条通路向大脑发送指令,而大脑的情绪变化也会反过来影响菌群平衡,形成双向互动。”

菌群失衡:情绪问题的“隐形诱因”

近年来,越来越多的研究证实了肠道菌群与情绪的密切关联。2023年《自然·神经科学》发表的一项研究显示,将抑郁症患者的肠道菌群移植到无菌小鼠体内后,小鼠出现了明显的抑郁样行为,如活动量减少、对愉悦刺激反应迟钝;而移植健康人的菌群后,小鼠的情绪状态则恢复正常。

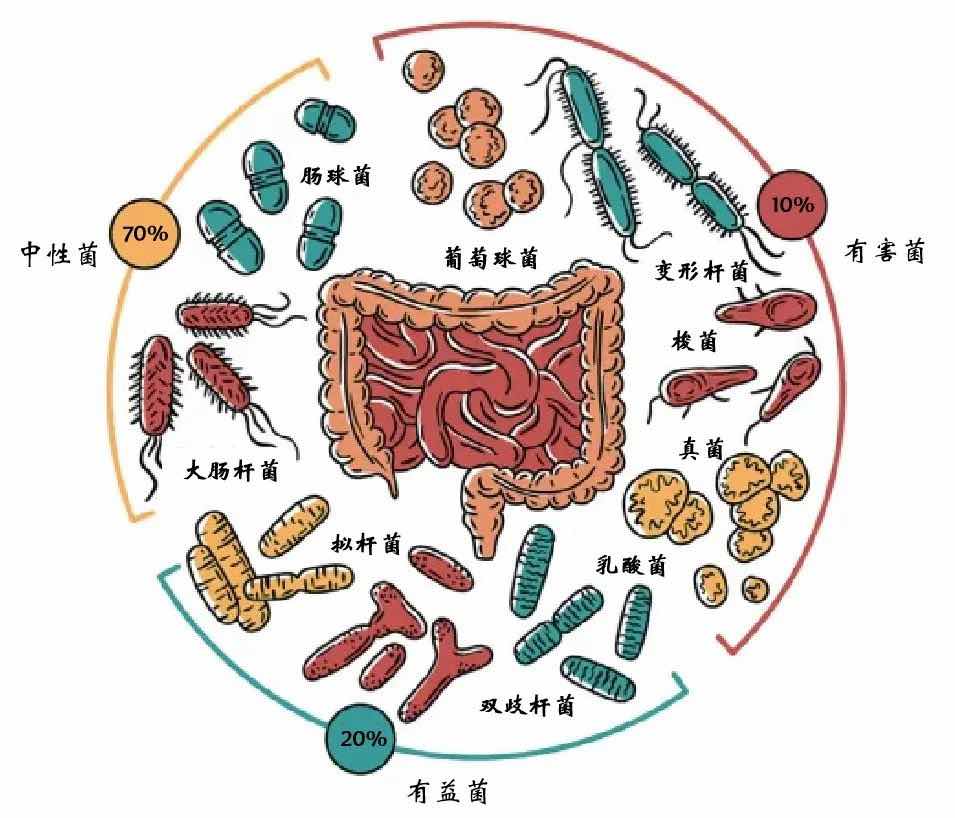

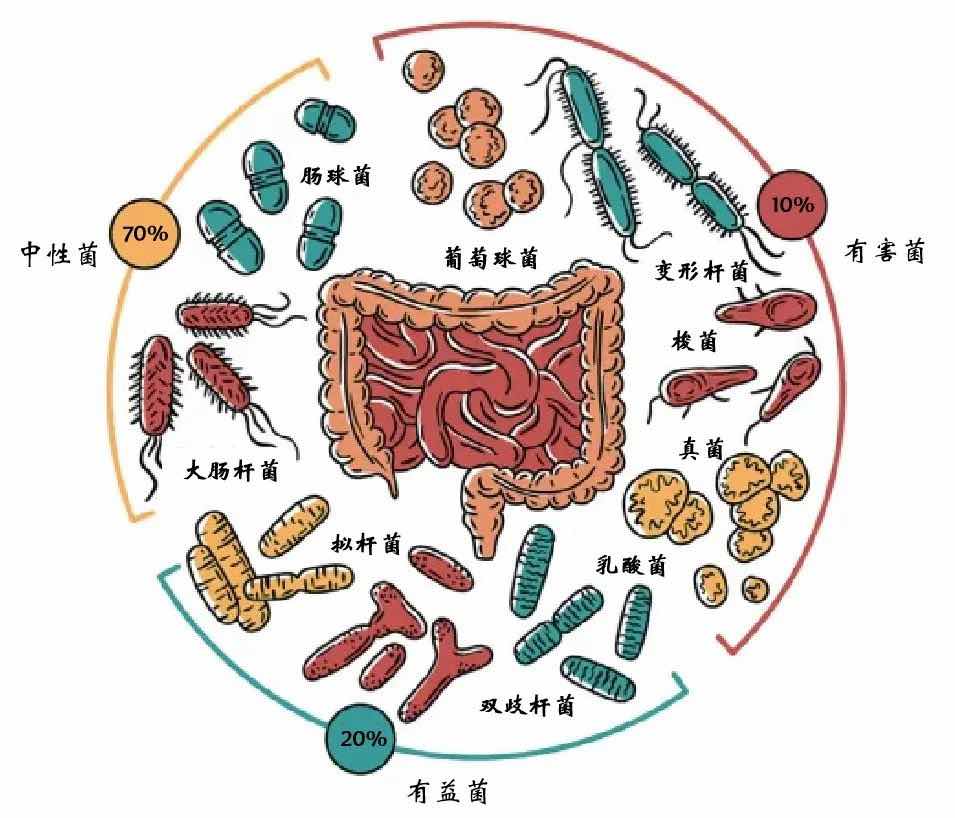

在人体研究中,科学家发现,焦虑症、抑郁症患者的肠道菌群组成与健康人存在显著差异:有益菌(如双歧杆菌、乳酸菌)数量明显减少,有害菌(如拟杆菌门某些菌株)占比升高。此外,长期压力、熬夜、饮食不规律等不良生活习惯,会破坏肠道菌群平衡,导致“坏细菌”增多,进而通过肠脑轴加剧情绪波动,形成“菌群失衡→情绪变差→菌群更失衡”的恶性循环。

临床中也能观察到类似现象:不少肠易激综合征患者同时伴有焦虑、抑郁症状,通过调节肠道菌群(如补充益生菌、调整饮食),不仅肠胃不适得到缓解,情绪状态也会明显改善。

调控菌群:解锁情绪健康的“新钥匙”

既然肠道菌群与情绪息息相关,那么通过科学调节菌群,就能为情绪健康“加分”。以下这些简单可行的方法,能帮助肠道菌群保持平衡:

饮食调整:给有益菌“喂饱营养” :多摄入富含膳食纤维的食物(如全谷物、蔬菜、水果、豆类),它们是有益菌的“口粮”,能促进其增殖;适量补充发酵食品(如酸奶、泡菜、纳豆),直接补充肠道有益菌;减少高油、高糖、精加工食品的摄入,这类食物会助长有害菌繁殖,破坏菌群平衡。

补充益生菌:精准调节菌群结构 :选择含双歧杆菌、乳酸菌等菌株的益生菌补充剂,可直接增加肠道有益菌数量,改善菌群多样性。但需注意,益生菌的效果具有菌株特异性,应根据自身情况选择,并遵循医嘱或产品说明服用。

改善生活习惯:为菌群创造宜居环境 :长期压力会抑制有益菌生长,可通过运动、冥想、听音乐等方式缓解压力;保证充足睡眠,熬夜会打乱肠道菌群的昼夜节律;避免滥用抗生素,抗生素会“不分敌我”杀死肠道细菌,导致菌群失衡,需在医生指导下使用。

菌群疗法或成情绪健康新方向

随着对肠脑轴研究的深入,肠道菌群已成为心理健康领域的新靶点。目前,科学家正在探索“菌群移植治疗情绪障碍”“定制化益生菌干预方案”等前沿方向,有望为焦虑症、抑郁症等疾病的治疗提供新思路。

王军教授表示:“肠道菌群与情绪的关联研究仍在推进,但现有证据已表明,呵护肠道菌群就是呵护情绪健康。未来,通过精准调控肠道菌群,或许能让‘吃得健康、心情愉悦’成为现实。”

从“肠道决定消化”到“菌群影响情绪”,这个隐藏在我们体内的“小世界”,正逐渐揭开神秘面纱。呵护肠道菌群平衡,不仅能改善消化功能,更能为情绪健康筑牢基础——原来,好心情真的可以“吃出来”,也能通过科学的生活方式“养出来”。

肠脑轴:菌群与大脑的“双向通信网”

肠道菌群之所以能影响情绪,核心在于“肠脑轴”的存在——这是连接肠道与大脑的双向通信系统,如同一条“高速公路”,让肠道菌群与大脑实时“对话”。

这条通信路径主要通过三大渠道运作:一是神经通路,肠道内壁布满神经末梢,形成“肠神经系统”,被称为“第二大脑”,菌群可通过刺激这些神经,将信号直接传递至大脑情绪中枢;二是内分泌通路,菌群能代谢产生血清素、多巴胺、γ-氨基丁酸(GABA)等神经递质——人体90%的血清素(调节愉悦感的“快乐激素”)和50%的多巴胺(关联奖励与动力)都来自肠道,这些物质进入血液后,会对大脑情绪调节产生直接影响;三是免疫通路,肠道是人体最大的免疫器官,菌群失衡会引发肠道炎症,炎症因子通过血液影响大脑,进而诱发焦虑、抑郁等负面情绪。

清华大学医学院肠道微生物与免疫研究中心主任王军教授解释:“肠脑轴打破了‘大脑单向调控身体’的传统认知,肠道菌群就像‘信号兵’,通过这条通路向大脑发送指令,而大脑的情绪变化也会反过来影响菌群平衡,形成双向互动。”

菌群失衡:情绪问题的“隐形诱因”

近年来,越来越多的研究证实了肠道菌群与情绪的密切关联。2023年《自然·神经科学》发表的一项研究显示,将抑郁症患者的肠道菌群移植到无菌小鼠体内后,小鼠出现了明显的抑郁样行为,如活动量减少、对愉悦刺激反应迟钝;而移植健康人的菌群后,小鼠的情绪状态则恢复正常。

在人体研究中,科学家发现,焦虑症、抑郁症患者的肠道菌群组成与健康人存在显著差异:有益菌(如双歧杆菌、乳酸菌)数量明显减少,有害菌(如拟杆菌门某些菌株)占比升高。此外,长期压力、熬夜、饮食不规律等不良生活习惯,会破坏肠道菌群平衡,导致“坏细菌”增多,进而通过肠脑轴加剧情绪波动,形成“菌群失衡→情绪变差→菌群更失衡”的恶性循环。

临床中也能观察到类似现象:不少肠易激综合征患者同时伴有焦虑、抑郁症状,通过调节肠道菌群(如补充益生菌、调整饮食),不仅肠胃不适得到缓解,情绪状态也会明显改善。

调控菌群:解锁情绪健康的“新钥匙”

既然肠道菌群与情绪息息相关,那么通过科学调节菌群,就能为情绪健康“加分”。以下这些简单可行的方法,能帮助肠道菌群保持平衡:

饮食调整:给有益菌“喂饱营养” :多摄入富含膳食纤维的食物(如全谷物、蔬菜、水果、豆类),它们是有益菌的“口粮”,能促进其增殖;适量补充发酵食品(如酸奶、泡菜、纳豆),直接补充肠道有益菌;减少高油、高糖、精加工食品的摄入,这类食物会助长有害菌繁殖,破坏菌群平衡。

补充益生菌:精准调节菌群结构 :选择含双歧杆菌、乳酸菌等菌株的益生菌补充剂,可直接增加肠道有益菌数量,改善菌群多样性。但需注意,益生菌的效果具有菌株特异性,应根据自身情况选择,并遵循医嘱或产品说明服用。

改善生活习惯:为菌群创造宜居环境 :长期压力会抑制有益菌生长,可通过运动、冥想、听音乐等方式缓解压力;保证充足睡眠,熬夜会打乱肠道菌群的昼夜节律;避免滥用抗生素,抗生素会“不分敌我”杀死肠道细菌,导致菌群失衡,需在医生指导下使用。

菌群疗法或成情绪健康新方向

随着对肠脑轴研究的深入,肠道菌群已成为心理健康领域的新靶点。目前,科学家正在探索“菌群移植治疗情绪障碍”“定制化益生菌干预方案”等前沿方向,有望为焦虑症、抑郁症等疾病的治疗提供新思路。

王军教授表示:“肠道菌群与情绪的关联研究仍在推进,但现有证据已表明,呵护肠道菌群就是呵护情绪健康。未来,通过精准调控肠道菌群,或许能让‘吃得健康、心情愉悦’成为现实。”

从“肠道决定消化”到“菌群影响情绪”,这个隐藏在我们体内的“小世界”,正逐渐揭开神秘面纱。呵护肠道菌群平衡,不仅能改善消化功能,更能为情绪健康筑牢基础——原来,好心情真的可以“吃出来”,也能通过科学的生活方式“养出来”。

作者:陈红静

编辑:云舒

责编:秋实