被忽视的老年抑郁:别让“老了就这样”掩盖了他们的痛苦

“人老了,不爱说话、不想吃饭很正常”“就是有点矫情,过几天就好了”……在生活中,当家里的老人出现情绪低落、沉默寡言的状态时,很多人会习惯性地用“老了的常态”来解释,却很少意识到,这可能是老年抑郁发出的“求救信号”。老年抑郁,就像藏在银发里的“隐形伤口”,常被忽视,却在悄悄吞噬着老年人的身心健康。

一、不是“老糊涂”,是“心病”在作祟

“我妈以前爱跳广场舞,这半年突然不出去了,每天坐在沙发上发呆,饭也吃不下几口,问她怎么了,就说‘人老了没用了’。”说起母亲的变化,市民张女士满是愧疚——她最初以为母亲只是“年纪大了没精神”,直到体检时医生提醒“可能是抑郁”,才带着母亲去看了心理科。

老年抑郁不同于年轻人的“情绪崩溃”,它往往披着“衰老”的外衣:

有的老人表现为“躯体不适”:总说头疼、胃疼、关节疼,去医院做了全套检查却查不出问题,吃了药也不见好。

有的老人变得“沉默孤僻”:以前爱热闹、爱聊天,突然拒绝见人,连子女来看望都躲着,甚至连自己喜欢的花草都懒得打理。

有的老人出现“认知变化”:记忆力下降、反应变慢,常忘事、说话颠三倒四,容易被误认为是“老年痴呆”,却很少有人联想到情绪问题。

这些表现,不是“老了就该这样”,而是抑郁在“伪装”。据数据显示,我国60岁以上老年人抑郁发生率约为15%-20%,其中很多人因被忽视,从“情绪问题”拖成了“心理疾病”。

二、这些“诱因”,最容易诱发老年抑郁

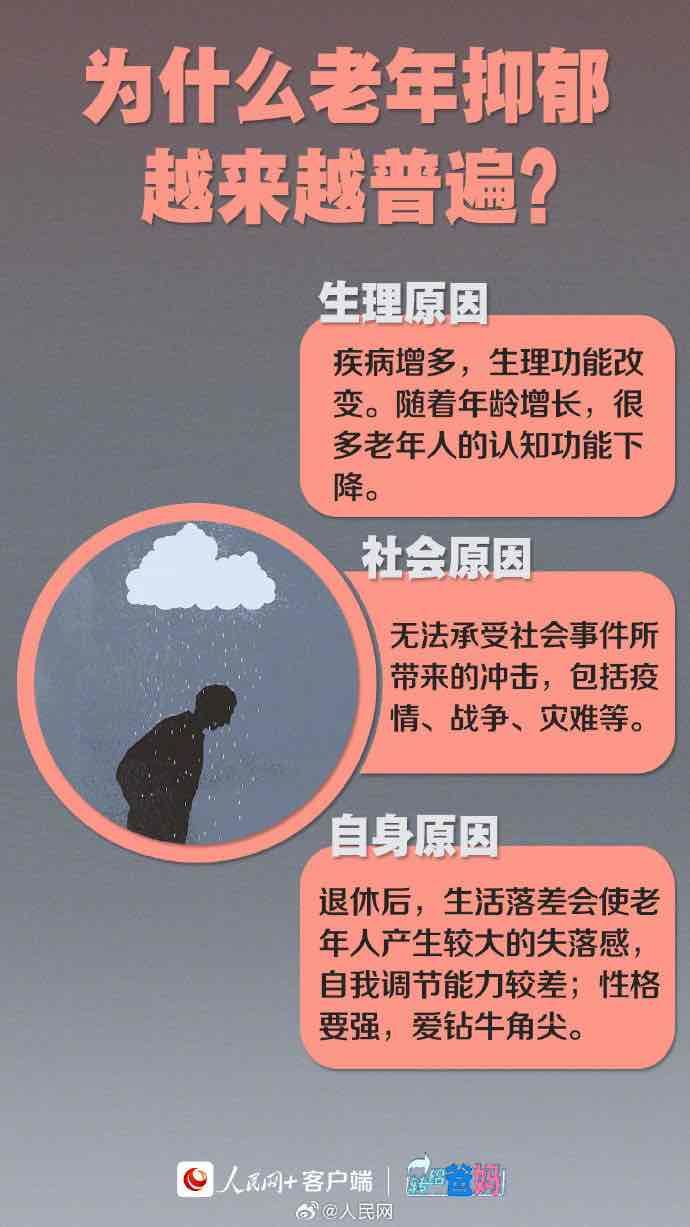

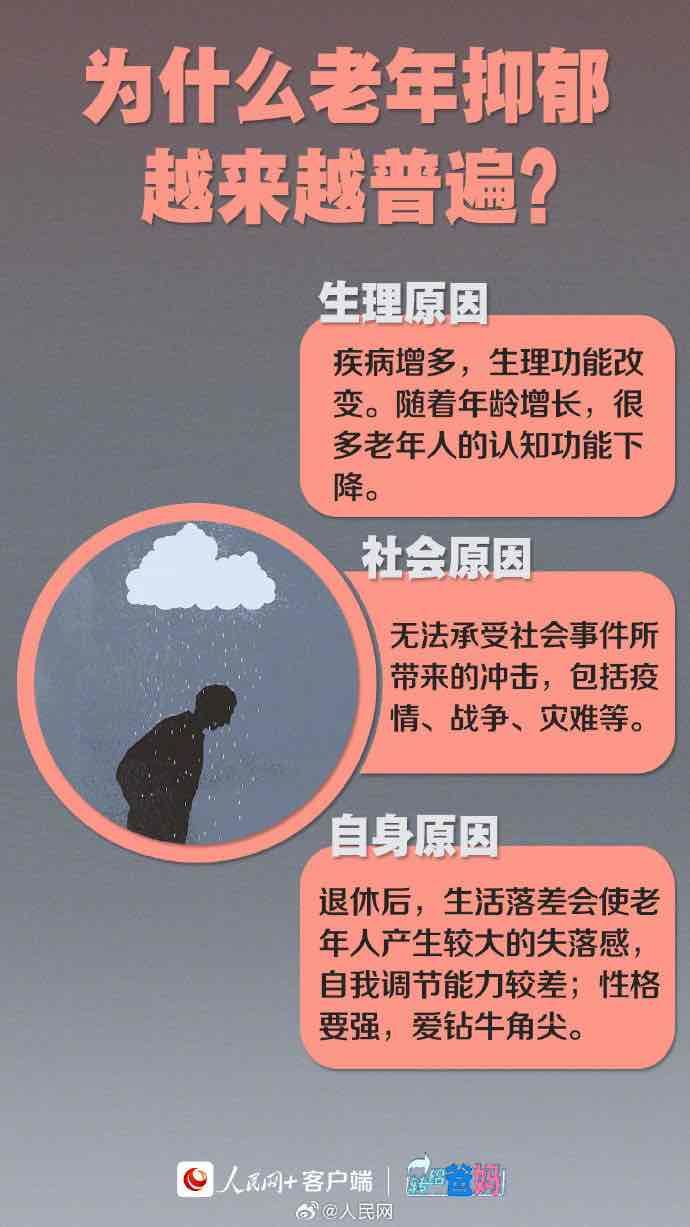

老年抑郁的发生,从来不是“突然的矫情”,而是多种因素叠加的结果:

生理变化的“压力”:随着年龄增长,老年人身体机能下降,慢性病(如高血压、糖尿病、关节炎)缠身,疼痛、失眠等问题反复出现,长期受病痛折磨,容易产生“活着真累”的消极情绪。

生活变故的“冲击”:退休后从“忙忙碌碌”到“无所事事”,容易陷入“价值感缺失”;老伴离世、朋友去世,面对“生离死别”的孤独感;子女不在身边,独居生活无人陪伴,这些都可能成为抑郁的“导火索”。

社会支持的“缺失”:很多家庭只关注老人“吃得饱、穿得暖”,却忽略了他们的“心理需求”。老人想说说话,子女总说“忙,没时间”;老人想倾诉烦恼,家人觉得“多大点事,别瞎想”——长期被忽视、不被理解,情绪的“垃圾”越堆越多,最终压垮心理防线。

三、别让“忽视”变成“伤害”,这些信号要警惕

老年抑郁的早期信号,其实就藏在日常的小变化里,家人只要多留心,就能及时发现:

情绪上:持续低落、唉声叹气,对以前喜欢的事提不起兴趣,甚至出现“活着没意思”的念头。

睡眠上:要么失眠睡不着,要么醒得特别早,或者白天总昏昏欲睡,睡再多也觉得累。

饮食上:突然饭量减少,体重下降,或者反过来,通过“不停吃东西”来缓解情绪。

行为上:拒绝出门、拒绝社交,甚至个人卫生都懒得打理;有的老人会反复做同一件事,或总说“身体不舒服”,却查不出病因。

如果家里老人出现以上情况,且持续超过两周,一定要警惕——这不是“老了的常态”,而是他们在向你“求助”。

四、守护老人的“心”,需要“看见”和“陪伴”

应对老年抑郁,“忽视”是最大的敌人,“理解和陪伴”才是最好的“解药”:

1. 先“看见”:别用“老了就这样”否定他们的感受

当老人说“不舒服”“不想活”时,别反驳“你这是瞎想”,而是蹲下来听听他们的心里话:“妈,你是不是心里难受?跟我说说,咱们一起想办法。”承认他们的情绪,比“讲道理”更重要——老人需要的不是“你教他怎么做”,而是“你懂他的难”。

2. 多“陪伴”:不是“给钱给物”,而是“用心相处”

陪伴不一定是“每天守着”,可以是每天打个电话:“爸,今天吃了什么好吃的?”可以是周末带他们逛逛公园、买点他们爱吃的点心;可以是耐心听他们讲“过去的故事”,哪怕已经听过很多遍。对老人来说,“被需要”“被惦记”,比物质更能温暖人心。

3. 早“干预”:及时就医,别让“情绪”拖成“病”

如果发现老人情绪持续不好,一定要及时带他们去正规医院的“心理科”或“老年科”就诊。老年抑郁和高血压、糖尿病一样,是可以治疗的——轻度抑郁通过心理疏导、生活调整就能改善;中度、重度抑郁,在医生指导下服用药物,配合心理治疗,也能慢慢好转。千万别觉得“看心理科丢人”,延误治疗,只会让老人更痛苦。

一、不是“老糊涂”,是“心病”在作祟

“我妈以前爱跳广场舞,这半年突然不出去了,每天坐在沙发上发呆,饭也吃不下几口,问她怎么了,就说‘人老了没用了’。”说起母亲的变化,市民张女士满是愧疚——她最初以为母亲只是“年纪大了没精神”,直到体检时医生提醒“可能是抑郁”,才带着母亲去看了心理科。

老年抑郁不同于年轻人的“情绪崩溃”,它往往披着“衰老”的外衣:

有的老人表现为“躯体不适”:总说头疼、胃疼、关节疼,去医院做了全套检查却查不出问题,吃了药也不见好。

有的老人变得“沉默孤僻”:以前爱热闹、爱聊天,突然拒绝见人,连子女来看望都躲着,甚至连自己喜欢的花草都懒得打理。

有的老人出现“认知变化”:记忆力下降、反应变慢,常忘事、说话颠三倒四,容易被误认为是“老年痴呆”,却很少有人联想到情绪问题。

这些表现,不是“老了就该这样”,而是抑郁在“伪装”。据数据显示,我国60岁以上老年人抑郁发生率约为15%-20%,其中很多人因被忽视,从“情绪问题”拖成了“心理疾病”。

二、这些“诱因”,最容易诱发老年抑郁

老年抑郁的发生,从来不是“突然的矫情”,而是多种因素叠加的结果:

生理变化的“压力”:随着年龄增长,老年人身体机能下降,慢性病(如高血压、糖尿病、关节炎)缠身,疼痛、失眠等问题反复出现,长期受病痛折磨,容易产生“活着真累”的消极情绪。

生活变故的“冲击”:退休后从“忙忙碌碌”到“无所事事”,容易陷入“价值感缺失”;老伴离世、朋友去世,面对“生离死别”的孤独感;子女不在身边,独居生活无人陪伴,这些都可能成为抑郁的“导火索”。

社会支持的“缺失”:很多家庭只关注老人“吃得饱、穿得暖”,却忽略了他们的“心理需求”。老人想说说话,子女总说“忙,没时间”;老人想倾诉烦恼,家人觉得“多大点事,别瞎想”——长期被忽视、不被理解,情绪的“垃圾”越堆越多,最终压垮心理防线。

三、别让“忽视”变成“伤害”,这些信号要警惕

老年抑郁的早期信号,其实就藏在日常的小变化里,家人只要多留心,就能及时发现:

情绪上:持续低落、唉声叹气,对以前喜欢的事提不起兴趣,甚至出现“活着没意思”的念头。

睡眠上:要么失眠睡不着,要么醒得特别早,或者白天总昏昏欲睡,睡再多也觉得累。

饮食上:突然饭量减少,体重下降,或者反过来,通过“不停吃东西”来缓解情绪。

行为上:拒绝出门、拒绝社交,甚至个人卫生都懒得打理;有的老人会反复做同一件事,或总说“身体不舒服”,却查不出病因。

如果家里老人出现以上情况,且持续超过两周,一定要警惕——这不是“老了的常态”,而是他们在向你“求助”。

四、守护老人的“心”,需要“看见”和“陪伴”

应对老年抑郁,“忽视”是最大的敌人,“理解和陪伴”才是最好的“解药”:

1. 先“看见”:别用“老了就这样”否定他们的感受

当老人说“不舒服”“不想活”时,别反驳“你这是瞎想”,而是蹲下来听听他们的心里话:“妈,你是不是心里难受?跟我说说,咱们一起想办法。”承认他们的情绪,比“讲道理”更重要——老人需要的不是“你教他怎么做”,而是“你懂他的难”。

2. 多“陪伴”:不是“给钱给物”,而是“用心相处”

陪伴不一定是“每天守着”,可以是每天打个电话:“爸,今天吃了什么好吃的?”可以是周末带他们逛逛公园、买点他们爱吃的点心;可以是耐心听他们讲“过去的故事”,哪怕已经听过很多遍。对老人来说,“被需要”“被惦记”,比物质更能温暖人心。

3. 早“干预”:及时就医,别让“情绪”拖成“病”

如果发现老人情绪持续不好,一定要及时带他们去正规医院的“心理科”或“老年科”就诊。老年抑郁和高血压、糖尿病一样,是可以治疗的——轻度抑郁通过心理疏导、生活调整就能改善;中度、重度抑郁,在医生指导下服用药物,配合心理治疗,也能慢慢好转。千万别觉得“看心理科丢人”,延误治疗,只会让老人更痛苦。

“他们年轻时为我们遮风挡雨,老了,该我们为他们守护‘心情’。”老年抑郁不是“老糊涂”,也不是“矫情”,而是需要被看见、被理解的“心理困境”。别让“老了就这样”的偏见,掩盖了老人的痛苦;多一份关注,多一句关心,多一次陪伴,就能帮他们走出情绪的“阴霾”,让晚年生活不仅有“安稳”,更有“开心”。

责任编辑:秋实